卸売市場法「改正」で今後どうなる

|

| 関連/卸売市場法「改正」で今後どうなる(1/2) /卸売市場法「改正」で今後どうなる(2/2) /卸売市場の役割と私たちの生活 |

モノとカネの流れを分離する

豊洲市場は卸売市場でない

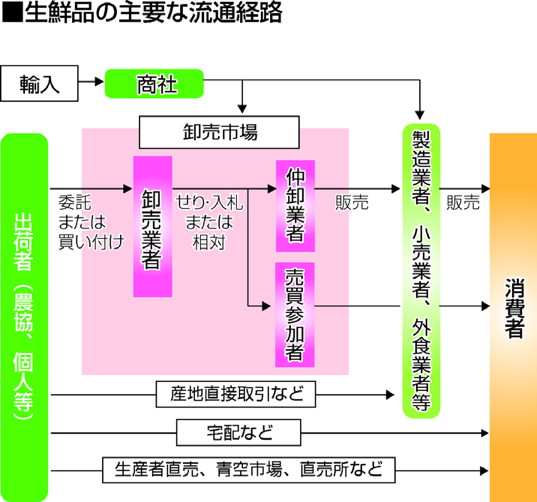

2016年11月に決定された「農業競争力強化プログラム」は、農産物の直接販売の推進と、卸売市場法を抜本的に見直し、「合理的な理由がなくなっている規制は撤廃する」ことをうたっています。この規制撤廃を具体化し、現在の卸売市場法を全面否定したと思える報告書「豊洲市場の将来像」が、東京都から昨年6月に発表されました。そのなかでは次のように述べ、国会に提出した「改正案」を先取りしたものになっています。

(1)豊洲市場では、閉鎖型・全空調の建物で入荷し、搬出される。生鮮品の取引もITでおこなわれモノの流れとカネの流れの分離が加速する。

(2)豊洲市場では、市場外の流通ルートが得意としている生産者と買受人との間の直接取引がITを通じて行われ、運送会社と物流センター(生鮮食料品を保管するための冷蔵庫)が主要なアクターとなる。

(3)豊洲市場の将来の姿は、セリを行い、買受人に商品を届ける仲卸の姿はない。

(4)豊洲市場がめざす市場を突き詰めていくと、卸売市場の競争相手の特徴を取り入れたITと物流センターの結合である。モノとカネの流れが分離した豊洲市場の究極の姿は、もはや卸売市場法に言う卸売市場ではない。

卸売市場とは

農産物を生産する農民にとって納得する価格とは、生産した農産物の品質が正しく評価され、再生産可能な価格が保障されることです。卸売市場は、公的に認められた場所で、生産者の立場で少しでも高く売ろうとする卸売業者と、小売店や消費者の立場でよいものをより安く買おうとする仲卸業者が、公開のセリで、その日の入荷量と品質などを総合的に判断して価格を決めるセリ原則が確立しています。

築地市場で15年間働いてきた冨岡一成氏は、次のように指摘します。

「セリ取引では、数量や輸送コストなどは考慮されない。たくさん買えば安くなるとか、遠くから来た荷が優遇されることは一切なく、単純に需要と供給における商品価値のみが評価される。いくら商品価値が高くても、供給量が大きければ、生産コストに見合った価格がつかないこともあるし、逆に需要の方が高ければ、生産コストを大きく上回る価格も生まれる。投機的要素や欺瞞(ぎまん)的行為は介在せずに、常に集荷状況と需要の大きさによって弾力的に価格が決定されるセリ取引は、不安定な生鮮食料品を安定的に供給する最も適した取引方法」である。

|

仲卸の役割が大きい築地市場 |

生鮮食品の価格を決めるのに最も合理的なセリ原則はきちんと守られ、そこで形成される価格への信頼は揺らぎません。