需要が急増

穀物高騰

背後にバイオ燃料ブーム

トウモロコシ、大豆、小麦などの穀物が高騰しています。代替エネルギー源としての需要増が主な要因の一つと考えられます。私たちの食卓にも影響を与えかねない穀物急騰の背後で何が起きているのか…。

森林伐採やプランテーション開発で

温暖化防げず、環境破壊も

配合飼料が高騰畜産農家ピンチ

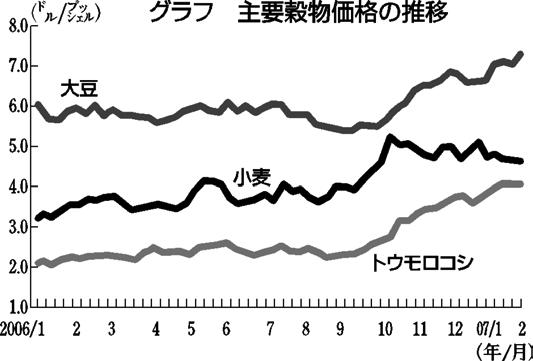

「飼料価格は上がる一方。これでは、小さな畜産農家はやっていけない」。横浜市泉区で養豚業を営む安西肇さん(神奈川農民連会長)はため息をつきます。豚のえさは、トウモロコシ、大麦、大豆かす、魚粉などが原料の配合飼料。これがいま、軒並み高騰しています。(グラフ)

今年一〜三月に、輸入配合飼料価格が全畜種平均で一トン当たり五千五百円の値上がりに。同時期に畜産農家に支給される安定基金は、昨年十月の値上げ分を含めて一トン当たり六千五百円のため、生産者の実質負担は六百円程度に抑えられる見込みです。 今年一〜三月に、輸入配合飼料価格が全畜種平均で一トン当たり五千五百円の値上がりに。同時期に畜産農家に支給される安定基金は、昨年十月の値上げ分を含めて一トン当たり六千五百円のため、生産者の実質負担は六百円程度に抑えられる見込みです。

しかし飼料業界では四〜六月の価格はさらに三千円から三千五百円の値上がりを予想。今後、価格上昇が続けば、基金自体が枯渇するおそれがあります。

飼料用トウモロコシの大半をアメリカから輸入している日本。安西さんは断言します。「トウモロコシが主力の養鶏はもっと大変。飼料価格の高騰が続けば、やがては食肉価格の値上がりを招く。これからは輸入に頼る割合を減らし、残さ飼料の再利用や無駄をなくすなど、効率のよい循環型の畜産をめざすべきです」

各国が競って生産計画

穀物メジャーも乗り出す

穀物急騰の主要な原因は、バイオ燃料ブームと言われる異常な穀物需要増にあります。バイオ燃料は、サトウキビ、トウモロコシなどを原料としたエタノールと、ナタネ、大豆などの植物油をもとに製造されるバイオディーゼルです。

原油価格の高騰、地球温暖化対策、農業・農村政策という名目のもと、各国がバイオ燃料政策に競って力を入れ始めています。

アメリカは、ガソリン消費を十年以内に二〇%削減するかわりに、トウモロコシを主原料にしたエタノールなど代替燃料で補う計画です。

サトウキビ原料のバイオエタノールの生産を進めるブラジルでは、サトウキビ総生産量の約半分がエタノール向け。最近はバイオディーゼルに力を入れ、原料として大豆が最有力です。

ヨーロッパ連合(EU)は、加盟国にバイオ燃料への税制優遇措置を認めています。

このような各国政府のバイオ燃料政策のなか、ADM社やカーギル社などの穀物メジャーが、バイオ燃料の生産拡大に乗り出すなど、バイオ燃料ビジネスは活況を呈し、自動車業界、エネルギー業界などと一体で取り組んでいます。

在庫率は15%で30年ぶり低水準

このため、一年間で世界の穀物在庫量は七千五百万トン減少し、在庫率は一五%で、三十年ぶりの低水準に落ち込みました。こうした事態に、多くの環境団体や農業団体、科学者が警鐘を鳴らしています。

アメリカ・コーネル大学のデビッド・ピメンテル教授は、バイオ燃料の生産に必要な投入エネルギーの量に着目。トウモロコシをエタノールとして生産するエネルギー量は、化石燃料より二九%余計に必要になり、大豆をバイオディーゼルとして生産するエネルギー量は二七%、ヒマワリは一一八%余計に化石燃料が必要だと試算し、バイオ燃料が必ずしも地球温暖化防止にはつながらないとしています。

環境団体がシンポで実態を告発

二月八日に環境NGO団体が都内で主催したシンポジウム(写真右上〈写真はありません〉)では、バイオディーゼルの原料となるパーム油のアブラヤシ栽培が、東南アジアで環境破壊を引き起こしている実態を告発しました。

インドネシアの環境活動家、ロンゲナ・ギンティン氏は、泥炭湿地帯での森林伐採やプランテーション開発等によって排出される大量の二酸化炭素が、インドネシアを世界第三位の温室効果ガス排出国に押し上げたと指摘。「湿地林破壊の背後には、パーム油にたいする世界の需要がある」とのべました。

また元JICA派遣専門家の坪内俊憲氏は、マレーシア・サバ州で、プランテーションによるアブラヤシ栽培のために、森林が伐採され、三十年前に比べて三〇%減少したと報告。「プランテーション開発の背後で、河川のはんらんや汚染、労働者の搾取が常態化し、さらにボルネオゾウの移動ルートやオランウータンの生息地を分断している」と批判しました。

地域産バイオマス資源の利用を

同シンポジウムでは、「持続可能性に配慮した輸送用バイオ燃料利用に関する共同提言」を発表し、農民連も賛同。日本政府のバイオ燃料利用促進計画について、「燃料のほとんどが輸入でまかなわれる見込みであり、燃料の急激な需要拡大によって、不適切な農地開発や食糧需要との競合が生じるおそれがある」と危ぐしています。

さらに関係企業や行政、消費者にたいし、家畜ふん尿からのメタン、廃食油からのバイオディーゼル、建築廃材からのバイオエタノール利用など、食糧需給と競合しない、国内産・地域産のバイオマス資源の利用を呼びかけています。原料生産のために、生態系保全、現地住民との社会的合意、農薬の削減や温室効果ガス発生を抑制する環境管理を求めています。

(新聞「農民」2007.3.5付)

|