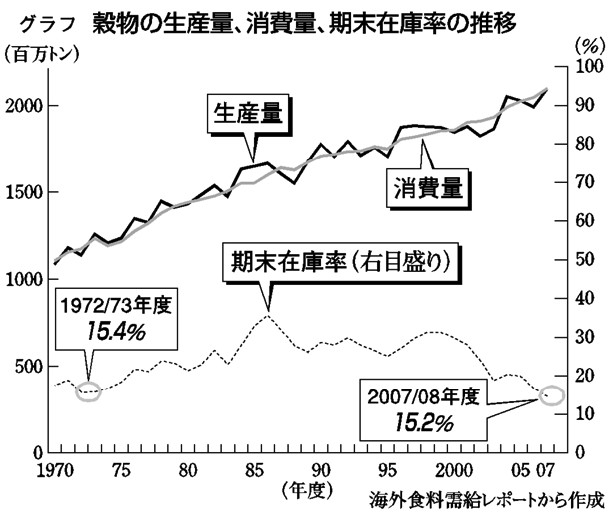

生産量増をしのぐ消費量の急増

食品 相次ぐ値上げ

価格高騰の背景を探る

原因の一つ 穀物需要の増大

関連/政府、米価下落対策を決定 農民連の運動が実る 10月29日

バイオ燃料ブームが大量の穀物を“食う”

30年前の水準に落ち込む在庫率

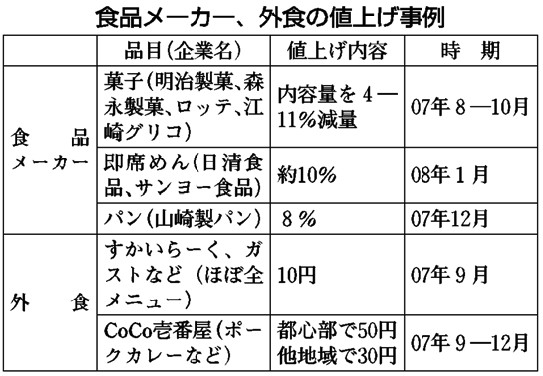

食品価格の値上げに歯止めがかかりません。菓子のように価格は据え置いたまま中身を減らし、実質“値上げ”も(表)。その一方で、大手スーパーは、イオンやダイエーが値下げセールを続けるなど、強気の姿勢を崩しませんが、いずれは、小売り段階の値上げが徐々に広がっていくというのが大方の見方です。 食品価格の値上げに歯止めがかかりません。菓子のように価格は据え置いたまま中身を減らし、実質“値上げ”も(表)。その一方で、大手スーパーは、イオンやダイエーが値下げセールを続けるなど、強気の姿勢を崩しませんが、いずれは、小売り段階の値上げが徐々に広がっていくというのが大方の見方です。

各社とも値上げの理由を原材料費の高騰、なかでも原油、小麦の価格急騰、バイオ燃料化による穀物需要の増大をあげています。

小麦、大豆、トウモロコシなど世界の穀物需給は、生産量が消費量を下回って推移し、二〇〇六年の期末在庫率は、食料危機といわれた三十年前の水準にまで落ち込んでいます。

世界二位の小麦輸出国であるオーストラリアは大干ばつに見舞われ、ヨーロッパも記録的な長雨で穀物生産に大被害がでています。

今後、インドなど発展途上国の人口増加に伴い、世界の食料需要はいっそうの拡大が予想される一方、水資源の不足、地球温暖化などが農業生産を困難に。途上国を中心とした食肉需要の増大で飼料用穀物の需要量も増大しています。

食用の穀物の作付けが減少して

加えて、二〇〇六年後半からのバイオ燃料ブーム。「今や、世界の八億人の人々が所有する車が、約二十億人の貧困層の人々と同じ食料資源をめぐって競合する時代へと移行しつつある」(アース・ポリシー研究所のレスター・ブラウン所長)と言われるように、バイオ燃料ブームが、食料需給を圧迫し、食品価格を押し上げています。

世界のトウモロコシ輸出の七割を占めるアメリカでは、燃料用エタノール需要が増大し、ブラジルではサトウキビの作付け拡大による大豆の減少が進行しています。

「アメリカの一般的な燃費の車を満タンにする燃料(五十リットル)は、人間の一年分の食料に相当する」(レスター・ブラウン氏)と言われるように、ばく大な量の穀物がエネルギーに消費されることに。

強く求められる自給率の向上

主要国のなかで最低水準の日本

海外の食料事情に左右される日本。その原因は、世界最大の農産物輸入国であり、食料自給率が三九%という主要国のなかでも最低水準に落ち込んでいるところにあります。小麦一三%、大豆五%、トウモロコシに至ってはほぼゼロに近く、穀物全体でも自給率は二七%と世界で百二十番前後という低水準です。

輸入依存の体質を脱却し、食料自給率を上げることが求められています。全国食健連(国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会)と各地の食健連は、自給率を上げるための行動=秋のグリーンウエーブを全国で取り組んでいます。十二月六日には都内で中央集結集会を開きます。

国内農産物買い支え、農家と交流

NPO法人日本消費者連盟事務局長の水原博子さん

食品価格高騰の問題をみる場合、「価格が高くなった、安くなった」という目の前の現象で振り回されるのではなく、いま世界と日本の食料事情がどうなっているのかを考えなければなりません。

消費者としても農業には無関心ではいられません。日本の農業を持続的なものにしていくために何ができるのか。少々高くても安全でおいしい国内産農産物を購入し買い支えること、地域で農家と結びつき交流を深めることが大事です。こうした取り組みは、食料自給率の向上のために必要なことです。

いま与党が農政の“見直し”をさかんに言っていますが、根本から農政を変えるきっかけにするために、消費者が農家と結びついて運動を広げることが求められています。

農民連 農水省総合食料局長と交渉

農民連は十月二十九日、農水省総合食料局長と交渉し、米価下落対策を求めました。

(新聞「農民」2007.11.5付)

|