どうなっているの? 日本の水産業 =3=

深刻化する海洋環境汚染

漁業が荒廃している要因として、乱獲などのほかに、とくに沿岸の埋め立てなど、魚の棲(す)む海洋環境が汚染されている問題をとりあげなければなりません。

増大する沿岸道路埋め立て

1960年代の高度成長期に、日本全域の海岸線は、臨海工業地帯や海岸道路、港湾そして漁港造成などの目的で埋め立てられ、その面積は約2000平方キロにもなりました。これは大阪府や香川県の面積に匹敵するほどです。

わずかな埋め立てでも大きな影響を及ぼすことは、諫早湾の例を見ても明らかですが、東京湾や大阪湾、伊勢湾など、その例は日本各地に数え切れないほどです。

生息を追い出される魚たち

海に暮らす多くの生物は、この埋め立てられた浅い海(大陸棚)で幼魚期を過ごし、エサをとり成魚になっていきます。この海が埋め立てられ汚染されれば、必然的に多くの魚資源が減少してしまいます。このことを「海の生産力が減少した」と言いますが、海洋生物の住処(すみか)がなくなったということです。

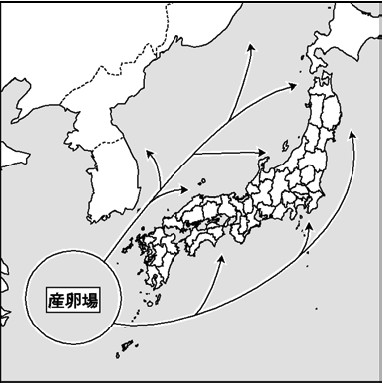

私たちが毎日食べているアジやサバ、イワシ、ブリ、スルメイカなど漁獲量の多い魚たち(多獲性魚類)は、九州の南、中国と朝鮮半島にはさまれた東シナ海が主な産卵場所です。ここで生まれた魚たちは、黒潮と対馬暖流にのって日本各地の沿岸に流され、その浅い海でプランクトンを食べて成長します。そして、秋から冬にかけて南下し、また東シナ海で産卵します。各地の沿岸がどれほど豊かであるかは、そこで育つ魚の量で示されます。かつてはどこでも、コマセをまけばアジやサバ、イサキ、メジナなどの稚魚が真っ黒になるほど集まったものです。今では見る影もありません。

日本海、東シナ海の環境保護を

その上、数年前から大型の越前クラゲが大発生し、大量

のクラゲが日本海から三陸沖にまでトロールや定置の網にかかり、漁ができない事件が発生しています。その原因を調査すると、黄河や揚子江に水が流れなくなって渤海湾などの汚染が進み、朝鮮半島では大規模な埋め立てが進むなど、東シナ海の環境が極端に悪化していることがわかってきました。 その上、数年前から大型の越前クラゲが大発生し、大量

のクラゲが日本海から三陸沖にまでトロールや定置の網にかかり、漁ができない事件が発生しています。その原因を調査すると、黄河や揚子江に水が流れなくなって渤海湾などの汚染が進み、朝鮮半島では大規模な埋め立てが進むなど、東シナ海の環境が極端に悪化していることがわかってきました。

このように、海の環境問題も国際化してきました。日本海や東シナ海の資源管理や海洋環境の保護は、中国や台湾、朝鮮半島など沿岸国で相談せざるを得ない時代になっています。200カイリのラインを引き、それぞれの国で資源管理をすればいいという考えは、海洋環境や魚資源問題ではもはや適正な方法とは言えません。これは、地球温暖化問題とまったく同じです。

(21世紀の水産を考える会 山本浩一)

(つづく)

(新聞「農民」2008.9.29付)

|