あきらめず運動すれば…一揆から学ぶ岩手県農民連女性部・秋の研修バスツアー

今年は伊達藩・寛政の百姓一揆の足跡を訪問8月30日、岩手県農民連女性部恒例の「秋の県内研修」バスツアーが行われ、33人が参加しました。今回は、「ほら貝のひびき」の著者・宍戸春雄さんといっしょに「伊達北部寛政の百姓一揆」の足跡を訪ねるツアーでした。寛政の一揆は、伊達藩最大の百姓一揆です。 1755年から大飢きんが続き、さらに95年には北上川が20年来の大洪水になって、農民の生活は窮乏をきわめました。しかし、そんななかでも農民に重い負担を強いる悪法や役人の不正がまかり通っていました。 寛政9(1797)年3月、ついに立ち上がった農民たちは、ほら貝の響きで集結し、北から南へうねりのようにひろがって仙台をめざします。 各地の指導者は長い時間をかけて計画を準備し、高度な政治的要求を「願い書」にまとめました。農民でありながら行政の末端を担った「肝入」の廃止、年貢以外の米を安く買い上げる「御買米」や賦役の軽減、役人の百姓経験などで、これらは「寛政の転法」といわれ、一揆の大成果として勝ち取られたそうです。 ツアーは、奥州市水沢駅前を出発し、奥州市江刺区、水沢区、一関市花泉町など、各地の指導者の生家やお墓、供養塔などを訪ねました。

「一揆の参加者は総勢10万人」という宍戸さんの説明には、耳を疑いました。 最高指導者とされ、処刑された正覚坊は、21歳という若さだったそうです。生誕地の水沢区真城に、家族と並んで、小さい石のお墓がひっそりとありました。近くから参加した橋本秀子さんは、「初めて聞いた話で驚いた。あきらめないで運動していくことで、要求は勝ち取れると思った。正しく語り伝えていきたい」と感想を述べています。 一関市花泉の農家レストラン「老止の館」で昼食。モチ御膳をいただきました。畑では雑草として抜き捨てられているノビエヒユのおひたしなど、どれも自然で地産のおいしいものばかりでした。

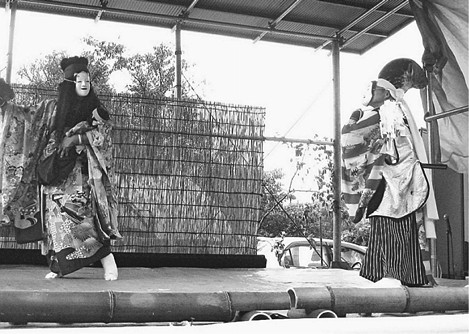

さらにそこから5分ほどのところにある「るるるの里」で南部神楽と津軽三味線のライブを楽しみ、100人を超える人たちといっしょに太鼓や笛の演奏、獅子舞やこま回しなどに感動。盛りだくさんなバスツアーを終了しました。 (岩手県農民連 久保田みき子)

(新聞「農民」2009.9.21付)

|

[2009年9月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2009, 農民運動全国連合会