より汚染が検出しにくくますます深刻化する

|

| 関連/みえない所で汚染が進行している危険も /両耐性・在来種との交雑みつかる |

2010年に名古屋市で行われる生物多様性条約締約国会議(COP10)・カルタヘナ議定書締約国会議(MOP5)を1年後に控え、「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」は10月24日、愛知大学車道キャンパスで、1年前記念集会を開きました。

市民ネットワークが集会

農民連食品分析センター

ナタネ自生調査結果発表

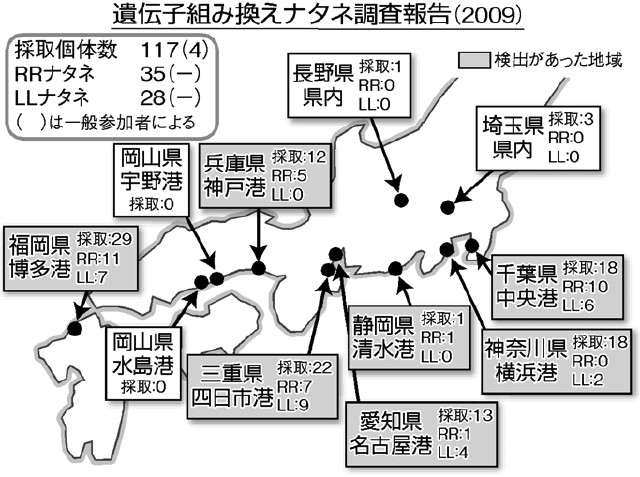

集会では、農民連食品分析センター遺伝子組換えナタネ調査隊の八田純人さんが、2009年の遺伝子組み換え(GM)ナタネ自生調査の結果を報告しました。調査は、GMナタネが輸入され、または運搬される際に、こぼれ落ち、自生している実態を調べたものです。輸入港近くの飼料・搾油・運搬会社周辺を中心に行われました。

今年は、一般参加者の分も含めて全国11カ所で実施され、採取されたナタネは117本。そのうち7地点の63件が遺伝子組み換えでした。

内訳は、除草剤ラウンドアップ(成分・グリホサート)をまいても枯れない遺伝子をもったもの(RR)が35件、除草剤バスタ(成分・グルホシネート)をまいても枯れない遺伝子をもったもの(LL)が28件でした。

今年も輸入港近くの飼料・搾油会社周辺で、遺伝子組み換えが多く検出され、兵庫・神戸港では、海岸から5キロ離れた場所で、福岡・博多港では、港湾から20キロも離れた地点で見つかりました。輸入地点から離れた地域や内陸部にもGM汚染が広がっており、農家が安心して農業を続けるうえでも、消費者が安全な食品を食べるうえでも、放置できない事態になっています。

各地のGMナタネの実態が報告されました |

対策の効果が現れている所も

今年の調査結果について、同調査隊の八田純人さんは「遺伝子組み換えが検出された場所は、例年と同じところが多く、前年にこぼれ落ちたものが、再び生えてくるというライフサイクルを形成していることがうかがえます。対策の難しさを痛感しています。一方で、地域によっては、自生している個体数が少なくなっているところもあり、飼料・搾油会社によるこぼれ落ち対策、市民による抜き取り作業など、対策の効果が現れているのではないかと思われます」と話しています。

COP10とMOP5 生物多様性条約は1993年に、自然の生態系を守るために発効し、カルタヘナ議定書は2000年に遺伝子組み換え生物などの生命を操作して作った生物を規制するために締結されました。2010年に、生物多様性条約締約国会議(COP10)とカルタヘナ議定書締約国会議(MOP5)が名古屋市で開かれます。

みえない所で汚染が

進行している危険も

遺伝子組み換え食品を考える中部の会 河田晶東さん

さらに静岡、三重、兵庫、福岡では、たんぱく質を検査する検査キットでの簡易試験(1次)で普通のナタネ(非遺伝子組み換え)と判定されたにもかかわらず、DNAを検査するPCR法による精密試験(2次)で、遺伝子組み換えナタネだと判明した例がありました。この結果について、遺伝子組換え食品を考える中部の会の河田昌東さん(四日市大学非常勤講師)は次のように話しています。農民連食品分析センターの調査のような、検査キットとDNA分析の結果が一致しない例が最近増えています。その一つの原因は、生物には、外来のたんぱく質を異物と認めれば、それを化学的に修飾(ユビキチン化)し、分解されやすくする働きがあるためと考えられます。たとえば、除草剤耐性たんぱく質がユビキチン化されれば、たんぱく質としての機能を失い、分解される結果、DNAはあってもたんぱく質は検出できないこともありえます。

こうしたことが起これば、遺伝子組み換えのDNAはあっても、植物体の見かけ上は、非遺伝子組み換えとされ、より検出がされにくくなります。在来のナタネとの交雑が起こっても、簡易検査では非遺伝子組み換えとなってしまうのです。その結果、遺伝子汚染が見えないところで進行してしまうおそれがあります。

[2009年11月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2009, 農民運動全国連合会