農の会みんなが語った農への希望長野・伊那で研究会ひらく

|

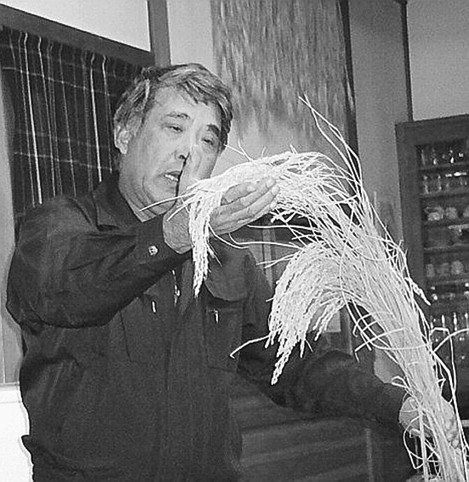

白毛餅の取り組みを報告する竹上さん |

2日目は、郷土史研究家の壬生雅穂さんから「伊那谷における初期のミチューリン農法の歴史」、会社員であった夫と阿南町に就農した伊豆光枝さんから「新規就農ならではの販売展開と今後の資金調達」、獣医師、高田実朗さんから「阿南地域における小規模牛飼い」について、それぞれ報告を受けました。

壬生さんは「生物と自然環境との関連を大切にするミチューリン農法は、今の環境保全の考えに共通するものがある」と指摘。伊豆さんは「牛を買うにも加工するにもまず資金」と経営の元手となる資金手当ての大切さを語りました。伊那の地形を生かした和牛育成を指導している高田さんは「わらや乾し草、牧草を腹いっぱい食べさせ、運動させて胃の大きい、胸板の厚い牛をつくること」。そして「楽しい農業、誰でもやってみたくなる農業をめざそう」と締めくくりました。

[2009年11月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2009, 農民運動全国連合会