民主党の農政をどうみるか(2/2)(大 要)

(ウ)戸別所得補償分の買いたたきは必至「所得補償は歓迎だが、補てん分を見込んで卸業者から値下げを求められる危険性がある」(日経1月9日)と報じられており、すでに大手卸は「値下げ」を公言しています。買いたたきに対する「対策を準備しておくことが必要ではないか」という質問に、筒井農水委員長は「大型量販店の価格形成力に問題がないとは思わないが、それに対抗するには直売所や産直を広範に広げ……流通形態を変えることが課題」と、問題をそらし、政権としては何の手も打たないことを公言しています。産直など「もう一つの流通」が重要なことはいうまでもなく、私たちはすでに実践しています。しかし、買いたたきを規制すべき政府・与党が問題をそらすのは無責任きわまりないといわなければなりません。さらに、米価が下がった場合に支払われる「変動助成」は1俵1200円といわれていますが、これもまた買いたたきの誘因になりかねません。これでは“農家戸別所得補償”ではなく、大手流通資本の“所得補償”になりかねません。

(エ)「激変緩和」―本当に転作助成の目減りは避けられるか?「シンプルでわかりやすい助成体系」の名のもとに、画一的な助成体系にした結果、転作助成金が激減するという問題が火を吹きました。あわてた政府は、08年の助成金と2010年の助成推定額の差額を地域協議会単位に調べあげて差額を310億円とはじきだし、これを「激変緩和」予算として、とりあえず転作助成の目減りを避けることにしました。これで一件落着かに見えたのですが、それほど甘くはありません。 山田農水副大臣は「激変緩和措置を来年も再来年も、ずっと続けて欲しいという期待もあるようだが、あくまで激変緩和措置だから、国と相談しながら、今回は、慎重に、できるだけ限定的にやっていただきたい」と発言しています(1月21日の記者会見)。 これは、第一に激変緩和は1年限りの措置であり、来年以降も続く保証はないという意味です。 第二に、転作助成の差額が無条件に補てんされるわけではなく「限定的」なものにとどまります。 「限定的」の意味は、(1)「その他作物」(1万円)への助成を減らしたり、飼料作物の単価を減らすなどの「自助努力」によって目減り額を減らすことが大前提、(2)そのうえで、どうしても大幅な減額になる場合に、国の審査を受けたうえで激変緩和枠を使うことができる――という意味です(農水省の「Q&A」による)。すでに宮城県や秋田県などが県独自の予算で目減り分を補てんすることを決めており、こういう動きは全国に波及する見込みです。子ども手当も転作助成も地方負担――これでは「地域主権」の名が泣こうというものです。 さらに、農水省の担当者は「野菜や果実、花などはいくら増産してもカロリー自給率向上に寄与しない。今回は激変緩和措置をとったが、野菜などに転作助成金を出し続けるのが妥当かどうか、今後検討する」と述べ、「その他作物」への助成そのものを打ち切ることをほのめかしています。

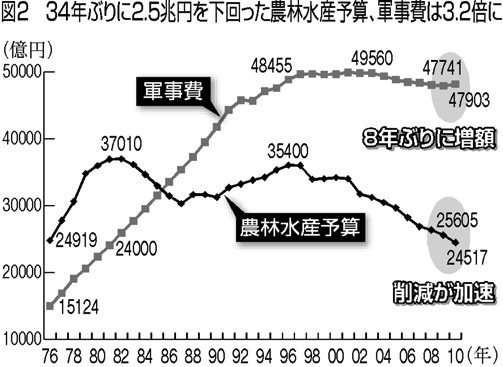

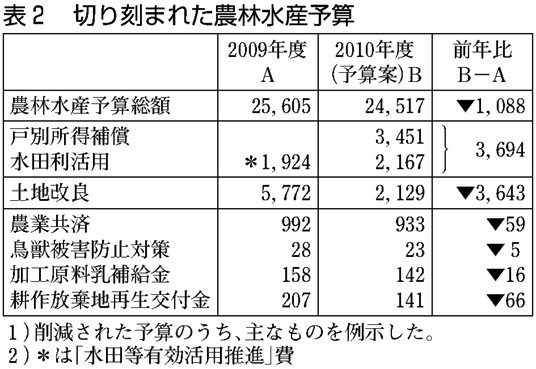

(3)切り刻まれる農林水産予算(ア)34年ぶりに2・5兆円以下に民主党政権初の予算編成で、農林水産予算総額は34年ぶりに2兆5000億円を下回り、ピーク時の3分の2になりました。1975年の農林水産予算は2兆1767億円で、軍事費の1・6倍でしたが、86年に逆転し、民主党政権下で半分になりました(図2)。最大のムダ、「仕分け」対象である軍事費を聖域にして8年ぶりに増額する一方で、農林水産予算の削減を加速したためです。

|

[2010年2月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2010, 農民運動全国連合会