民主党政権の下でも

|

|

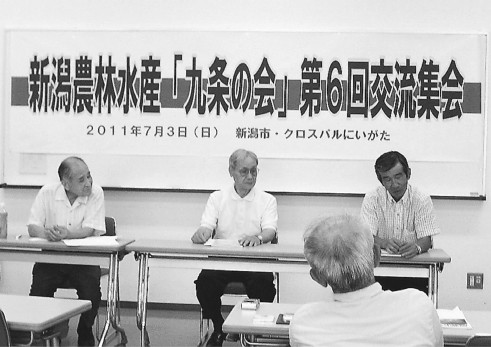

| 報告する農民連県連会長の今井さん(右端)、元県農林水産部課長の須田さん(中央) |

昭和19年に海軍航空隊から第1特別基地隊に入隊した須田さんは、回天兵器の怖さについて「訓練では毎日4、5キロ走らされ、失敗すれば殴られるのが当たり前だった。回天は兵器として未完成であり、一度発射すれば逃げられず、失敗すれば自爆装置を使わなければならなかった。89人が亡くなっている」と、当時の辛さを語りました。久々に戦争体験を話したという須田さんは「100歳まで生きることを目標に、もっと語り続けていきたい」と感想を述べていました。

民医連シンポ

原発事故から何を学ぶか

放射能から身守るのは人権のたたかい

全日本民医連は6月18日、東京都内で「原発事故から何を学び、住民と原発労働者のいのちと暮らしをどう守るか」をテーマにシンポジウムを開き、300人が参加しました。民医連は1953年から被爆者医療に取り組み、ビキニ環礁の水爆実験による漁民の被ばく事故の健康調査や「被爆問題交流集会」などを開いてきました。今回の企画で12回目になります。

3人のパネリストが、「放射能から身を守るのは人権のたたかいだ」「原発労働者の健康を守るため、東電まかせではなく国の責任であらゆる課題について厳格に行うべきだ」などの提起を行いました。

3人のパネリストが、「放射能から身を守るのは人権のたたかいだ」「原発労働者の健康を守るため、東電まかせではなく国の責任であらゆる課題について厳格に行うべきだ」などの提起を行いました。

特別発言をした福島県南相馬市の郡俊彦さん(農民連会員)は、「自分の家は幸い残ったが、集落の70軒は柱一本残らず流された。合鴨農法をしていたが、積み重ねてきた努力がすべて消えた。いま原発事故で避難生活をしているが、避難先で高齢の母を亡くした。遺骨が帰るのは、放射能汚染で農作物を作れるかどうかわからないところ。父親も戦争で亡くなり遺骨で帰ってきた。戦争も原発も人災であり、防げたはずだ。日本の利潤第一主義のゆがみを正し、よりよい社会にしてゆく運動を広げることが今回の教訓だ」と、激しい怒りを抑えながら淡々と語りました。

シンポジウムのまとめで、民医連の藤末衛会長は「農民連が放射性核種分析装置の導入を決断したことは画期的なこと。大いに協力し支援していきたい」と述べました。

[2011年7月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2011, 農民運動全国連合会