米先物取引

乱高下の末、取引停滞

試験上場認可の誤り明白に

関連/先物取引とは

農水省が認可した米の先物取引の試験上場。東京穀物商品取引所(東京穀取)と関西商品取引所(関西商取)はそれぞれ8月8日から取引を始め、1カ月余りが過ぎましたが、わずかな期間に乱高下をくり返した上に、取引は早くもジリ貧状態に陥り、一部の業者が取引を独占するなどゆがんだ取引の実態も明らかになりました。

自ら決めたルール初めから破り

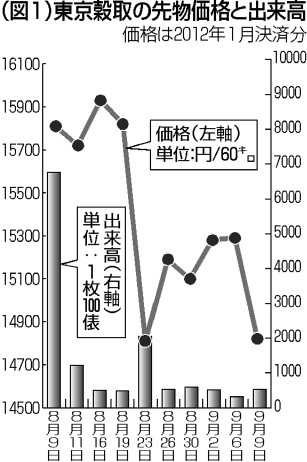

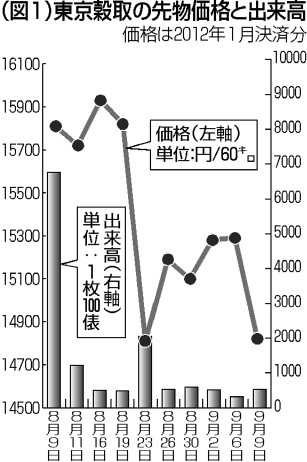

8月8日から始まった両取引所の取引は初日から価格が乱高下し、その危険性を浮き彫りにしました。なかでも東京穀取は初日に基準価格を1万3500円(60キロ)、値幅制限を上下300円でスタートしましたが、制限を超える買い注文の殺到で、取引は成立しませんでした。すると東京穀取は自ら決めていたルールをあっさり破り、翌日の基準価格を2900円も引き上げて1万6400円に、値幅制限も上下1000円に変更して取引を再開しました。その結果、今年11月決済分でストップ高の1万7400円などの取引を成立させました。

|

| 米の先物取引が行われている東京工業品取引所(東京・中央区) |

また、同日の取引では来年1月決済分が、午前の1万7400円が午後には1万5400円へと、2000円も急落する荒っぽい取引を展開しました。

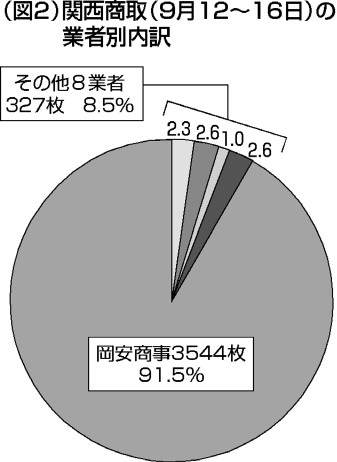

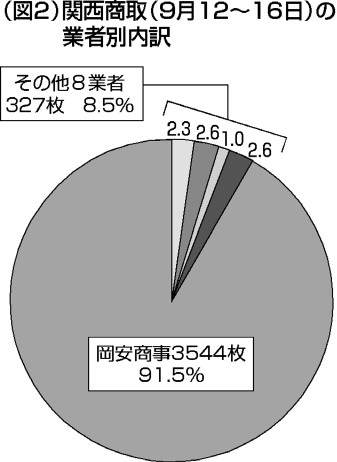

出来高は目標の10% 東京穀取の出来高は8月9日こそ6765枚(1枚あたり100俵)に達しましたが、10日以降は尻すぼみ状態で、直近の1週間(9月12日〜9月16日)の1日平均の出来高は483枚で、東京穀取が目標とした1日5000枚の10%にも満たない状態です。関西商取も同様に日を追うごとに出来高は減る一方で、加えて同取引所理事長が経営する受託会社が取引をほぼ独占する異常ぶりも明らかになりました。

こうした不正常な取引に米業者や農家(当業者)が参加するわけがなく、先物取引が文字通り投機家のマネーゲームの場であることを裏付けています。

米価の変動を先取りし、乱高下を増幅してこそうまみが出る先物取引。過剰基調といわれるもとで、一時的な高騰の場面はあっても、米価押し下げに作用するのは必至で、米価回復と安定供給を願う農家や米業者はもちろん消費者にも悪影響をおよぼすのは明らかです。

崩れた認可の条件

農水省は今回の認可に際して、「当業者の参加希望もあり、『十分取引が見込めない』とは言えない」「値幅制限や取引数に制限が設けられ『米流通に影響を与える』とは言えない」などときわめて消極的な説明に終始していました。しかし、わずかな期間に認可の根拠が事実をもって崩れました。

取引所社長は、元農水事務次官

農水省が関係者の意見も聞かず、早々に認可した背景には「東京穀取の救済」が上げられています。事実、東京穀取は経営不振から、東京工業品取引所(東京工取)との統合が決まっていました。ところが東京穀取は米上場の認可を受けて、東京工取に対して統合の撤回を申し入れ、問題になっています。

また、東京穀取の渡辺好明社長は元農水省事務次官、小泉内閣の総理大臣補佐官(郵政民営化準備室長)を歴任した人物で、日本経済新聞(8月9日付)は「認可は農水省幹部の天下り先の確保」との声を紹介しています。

TPP参加への地ならしの一環

関税ゼロを原則とするTPP(環太平洋連携協定)への参加問題では野田首相は民主党と内閣をTPP推進派で固め、アメリカと財界も一段と圧力を強めるなど、重大な段階を迎えています。

政府は「TPPと農業の両立は可能」として規模拡大と企業を担い手とする「中間提言」をとりまとめ、TPP参加への地ならしを進めています。先物取引の認可もこうした地ならしの一環とみることができます。

また、TPPは関税ゼロとあわせて、輸入の障害となるすべての規制を「非関税障壁」扱いし、労働をはじめ保険や医療、教育や福祉などのあらゆる分野を、もうけの対象にする「アメリカ型の経済社会」を持ち込もうとしていますが、それがどんな社会になるのか。主食の米さえ乱暴にもうけの対象にする先物取引がそれを分かりやすく教えてくれています。

「TPP参加反対」とともに「命の糧・米を投機の対象にする先物取引は中止せよ」の声を大きく広げることが求められています。

2年を待たずに直ちに中止を

今、東京穀取も関西商取も当業者の取り込みに躍起になっていますが、わずか1カ月余りですでに認可の前提が崩れています。農水省は試験期間の2年を待たずに認可を取り消すべきです。取引所が倒産や解散などの事態になれば農水省の責任はさらに重大になることを肝に銘ずるべきです。

(農民連ふるさとネットワーク 横山昭三)

“売ったものは買い戻し”“買ったものは転売”が基本

半年後や1年後に荷渡しを約束する「先渡し契約」と全く別物で、商品に見立てた書き付けのようなモノの売買と思ってください。東京穀取の場合は関東産コシヒカリを標準品にして、100俵(6トン)を一枚の書き付けの単位としています。書き付けには取引の決済月(限月)が明記されていて、売買が成立すると限月までに、売った場合は買い戻し、買った場合は転売する「反対売買」を行い、差額を精算して取引を終了する「差金決済」が基本です。

高く売って安く買い戻すか、安く買って高く転売すれば利益になります。逆に安く売って高く買い戻すか、高く買って安く転売すれば損失が生まれます。価格変動が大きければ大きいほど利益も損失もふくらみます。

商品の受け渡し実績は0・08%

もし「反対売買」をしなければ商品の受け渡しを行うことになりますが、実際に商品が受け渡しされるのは例外中の例外で、過去の先物取引で商品受け渡しの実績はわずか0・08パーセントに過ぎません。

このように「反対売買」と「差金決済」の手法で、その商品に関係のない投機家による、いわば架空の取引を可能にしています。

(新聞「農民」2011.10.3付)

|