農協解体法案

そのねらいと問題点

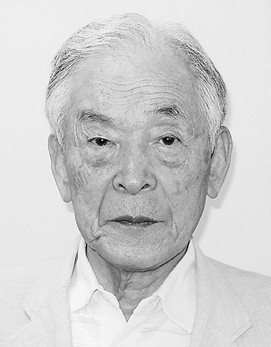

明治大学元教授 北出俊昭さんに聞く

国会で審議中の農協改革関連法案(農協解体法案)のねらいと問題点について、明治大学元教授の北出俊昭さんに聞きました。

協同組合の精神を否定し

利潤第一の企業論理を導入

農協「解体」のねらいと背景

今回の法案がメンバーに農業関係者が一人もいない「規制改革会議」の意見に基づいた「規制改革実施計画」(2014年6月)に従っていることからも明らかなように、財界主導で、「協同の論理」に替えて新自由主義による「競争の論理」の導入強化をめざしたものといえます。

今回の法案がメンバーに農業関係者が一人もいない「規制改革会議」の意見に基づいた「規制改革実施計画」(2014年6月)に従っていることからも明らかなように、財界主導で、「協同の論理」に替えて新自由主義による「競争の論理」の導入強化をめざしたものといえます。

今国会の施政方針演説で安倍首相は、「農協改革の断行」を強調し、4月に訪米した際にも、米議会演説で農業・農協改革について述べたことは、日本の市場開放を求めるアメリカ資本の要求に応えたさらなる対米従属強化の意思表明でした。安倍首相が「第3の矢」の成長戦略で強調する「岩盤規制破壊」の根底には、経済問題とともに、戦後国民が培ってきた平和と民主主義を否定し、その諸制度を改変するねらいがあります。「世界で一番企業が活躍しやすい国」と同時に、憲法違反の「戦争立法」が進められていますが、農協「解体」もこうした対米従属強化による「戦争する国」づくり政策の一環です。

中央会を廃止し農協系統を分断

農協解体法案の主な内容は、中央会を廃止し、都道府県中央会(以下県中)は農協連合会、全国中央会(以下全中)は一般社団法人に移行するとしていることです。中央会は1954年に議員立法による農協法改正で農協の総合指導組織として設立されましたが、そのときに、当時、不安定な食糧需給を安定化するために農協の役割が重要だったことから、中央会にも国家的公共的な役割が強調されました。そのため全国指導農協連の反省の上に立ち、中央会は、会員、非会員に関わらず指導でき、連合会も含めた全農協の上位に位置づけられ、県中は全中に当然加入するとされて、両者が一体的な組織となりました。

しかし、今度の法案は、この経過をまったく無視した乱暴で理念もない組織いじりで、県中、全中が法律上別な組織と位置づけられていますが、これでは、一体的な取り組みが不可能になり、本来的な役割も果たせなくなります。

さらに、農協による農政活動の重要な根拠になっているのは、中央会の「行政庁への建議」ですが、法案では、中央会の規定が全面削除されるので、この規定による農政活動は困難になります。現在、農民の意見反映の場が縮小されているだけに、中央会の「組合員・組合の意見代表」機能の維持・存続をいかに確保するかは重要な課題です。

協同組合としての監査こそ必要

農協の組合監査は、国家資格である農協監査士(公認会計士を含む)により、財務諸表などの会計監査だけでなく業務運営監査もあわせ行う指導監査として実施されてきました。2002年には、県中と全中の監査を統合した全国監査機構が全中内に設立され、現在の人員は550人を超え、監査実施農協は100%で、60以上の連合会監査も行っています。

今度の法案は、全国監査機構を全中から外出しし、公認会計士による監査法人を新設します。公認会計士は財産目録、貸借対照表、損益計算書などの財務書類の会計監査が主要な業務で、しかもその対象は、主として上場している一般企業です。農協監査を新法人による企業の論理にのっとった監査に強めることを意味します。

新監査法人を設置する理由として、政府は、「中央会監査は農協の自由な経営を阻害している」と言いますが、第168回国会(2007年12月)の参議院農林水産委員会で当時の若林農相が、農協監査について、「制度や事業に精通している全中が行っていること」「中央会の監査は、農協指導と車の両輪となり有効に機能していること」を強調し、「指導と結びつかない公認会計士監査は、全中監査に置き換えることができない」と明言しています。今必要なのは、組合員の暮らしに貢献する協同組合としての監査なのです。

多様な組織・国民各層と

連携を強め解体阻止を

「非営利」規定の削除がねらい

今回の「法案」の目的は、運営原則の改変に示されています。それは農協法8条の「組合は営利を目的として事業を行ってはならない」という文言を削除し、「組合員及び会員のための最大の奉仕」は残すものの、「農業所得増大への最大限の配慮」と「高い収益性を実現し、収益を事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てること」を新たに加えたことです。

これには、2つの問題があります。一つは、農協として当然な「農業所得増大」をわざわざ明記したことで、今後、「農協は農業以外のことはやるな」という攻撃、「専業的農業者による農協」をはじめ信用・共済事業への依存や准組合員問題への批判がいっそう強まることも予想されます。二つ目は、企業論理による事業運営が強調されていることです。「もうけて組合員に配当せよ」というのでは、株式会社と何ら変わりはありません。いま農協に求められているのは、企業論理ではなく、協同組合の精神に立った創造的な手法です。

非農民的支配と総合経営の解体

近年、農協運営での農民の地位の相対的低下が強められています。今回の法案でも「理事の過半数は、認定農業者又は農畜産物販売事業・法人の経営等に関し実践的能力を有する者でなければならない」としています。今までも農協理事の非農業者化が進められてきましたが、法案はそれをさらに促進するものです。

今後、農業・農村分野への「非農民的支配」はいっそう強まることになり、安倍政権による農協「解体」は、「現代版非農民的支配」ともいうことができ、戦前と同じ道をたどる危険性があります。

また、法案では、新設分割による組合の設立、株式会社・一般社団法人・消費生活協同組合・社会医療法人への組織変更などを明記し、そのための条文が新設されています。これまで信用・共済事業の分離が主張され、また、単位農協(地方の農協)の金融事業の負担を軽減するとして中金・信連に事業を譲渡し、単協の支店・代理店化も強調されているので、農協の総合経営の「解体」がさらに促進されます。これは国内外の金融資本の農業・農村への進出を強めることになります。

今回、准組合員の事業利用量の規制問題は見送られましたが、法案骨子で5年以内に検討し、結論を出すとしていることから、5年を待たずに准組合員対策が進められる可能性が強く、注意が必要です。

今回の農協「解体」は、戦後民主主義を転換する対米従属政策の一環で、これまでの農協改革とはまったく異なった経済的政治的特徴があります。これだけの重大な法案を拙速な審議で成立させることは許されません。農業・農協関係者だけでなく、多様な組織・国民各層との連携したたたかいが必要です。

(新聞「農民」2015.6.15付)

|