アベノミクス「農業・農協改革」・

TPPとどうたたかうか

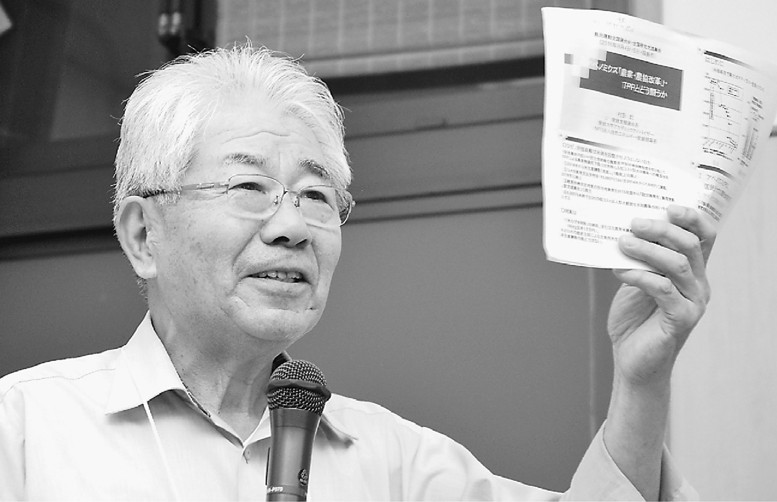

農民連・全国研究交流集会での

愛媛大学アカデミックアドバイザー

村田 武さんの講演(要旨)

全国研究交流集会全体会(8月4日)での愛媛大学アカデミックアドバイザーで愛媛県食健連会長の村田武さんの講演の要旨を紹介します。

アベノミクス成長戦略の「切り札」

安倍政権の成立後、米価はつるべ落とし、農業所得も2年連続で減少し、米価暴落で農村はボディーブローを食らっている状況です。なぜ安倍政権は米価を回復させようとしないのでしょうか。それは安倍政権の狙いが、民主党政権の農業者戸別所得補償制度を切り崩し、TPPによる農産物価格の下落にも生き残れる、低コストの法人型大経営に構造改革させたいということにあるから。それには米価暴落も「渡りに船」ということなのです。

安倍政権は、アベノミクス成長戦略の「切り札」はTPPだと言っています。しかしこれは国民だけでなく国際社会の期待にも逆行するものです。地球温暖化で気象災害が頻発し、飢餓人口も削減できていないなかで、世界で第7位の人口大国の日本が、39%という食料自給率でいいのでしょうか。世界の飢餓と食料問題解決には、二つの路線があると思います。

一つは、アグリビジネス・多国籍企業主導の遺伝子組み換えなどの「農業技術革新」と自由貿易が、世界の飢餓を解決するという流れです。アベノミクスとTPPはこの流れに屈服してしまっています。

しかしいま、国連などでも、小規模家族農業を守り、食料主権を実現する方が現実的という、もう一つの勢力が大きくなってきています。農民連と国際的農民組織ビア・カンペシーナの運動も、この流れにオルタナティブ(対案)を提起していることに、私たちは大きな確信を持つ必要があります。

力づくで総合農協を解体する安倍政権

安倍政権は、全中を廃止し、全農を株式会社化し、さらに単協から信用事業と共済事業を引きはがして、力づくで総合農協を解体するとしています。そこには安倍政権の特異性があります。

戦後、自民党にとって農協は農村での「草の根保守」として、財界と並ぶ重要な支持基盤でした。それが1986年にガット・ウルグアイラウンドが開始され、中曽根政権以降、新自由主義が台頭しました。その一方で高度経済成長のなかで企業別労働組合が労使協調路線に取り込まれ、都市の労働者が自民党に投票するなどということが起きてきました。

そういうなかで、自民党は軸足を財界と都市票に移すようになり、第2次安倍政権に至って財界とアメリカに完全に軸足を移した、それが「戦後レジームからの脱却」であり、農協攻撃なのです。

先進的な農業実践で存在感を高めていく

いま日本農業のイノベーション(刷新、変革の意)が求められています。米単作の水田農業から脱却し、複合的・総合的発展を通じて、農業生産力を引き上げること、そしてそれを支える最低価格保障が必要です。第1に、田畑輪換を推進し、主食用米の自給を確保したうえで、麦や大豆、飼料、油糧作物、野菜などの生産を拡大する、第2に、環境保全型農法への転換、第3に中山間地域での水田や里山の草地・牧野利用、第4に地域内の耕畜連携――などがあると思います。

そして農民運動には、自治体や農協に影響力を強めること、そして有機農業や環境保全型農業の実践、農業と福祉の連携、再生可能エネルギーでの村おこしなど、それぞれの地域で先進的な農業を提言・実践して、存在感を高めていくことが求められていると思います。

(新聞「農民」2016.9.5付)

|