結成30年の力を生かし、日米FTAストップ、

|

|

官邸前で「日米FTAストップ!」=10月18日 |

(2)憲法改悪を許さず、憲法を生かす政治を

安倍政権の6年は、平和と民主主義、暮らしと経済、そして農林水産業にとって“失われた6年”です。とりわけ憲法9条を中心にした憲法改悪は、立憲主義を否定して日本を再び「戦争する国」にするもので、基本的人権を踏みにじり国民が平和的に生きる権利、農業を守る土台を破壊するものです。憲法改悪を阻止し、憲法を生かす政治を実現することは当面する国民的たたかいの柱です。

(3)農民の多様な“要求実現力”をもった組織への発展

悪政のもとで生産と経営、暮らしを維持するための農家の要求はますます切実です。単組と都道府県連、本部が連携し、組織の力を生かして多様な“要求実現力”を持った組織になることが今ほど求められているときはありません。消費税10%増税を跳ね返す運動に全力をあげます。仮にインボイス(適格請求書等保存方式)制度が導入されれば、経営規模の大小や法人か否かにかかわらず、すべての農家にのしかかるものです。すべての組織と会員がまわりの農家とともに消費税への“対応力”を身につけて会員拡大を広げる契機にしましょう。

(4)地域の資源を生かし、地域を再生する住民運動の核になる農民連作り

地域の現状に多くの方が胸を痛め、打開の方策を懸命に模索しています。地域住民と力を合わせ、生産と地域を守るための核としての農民連の役割を発揮することが求められています。助け合いによる生産の維持、資源を生かした地域の再生、再生エネルギーなど、みんなで地域をデザインしましょう。

(5)持続可能で役割を担える農民連作り

質量ともに強く大きい農民連を作ることなしに農政や政治を変え、地域を維持・発展させることはできません。「販売農家比で1割の組織」に挑戦し、当面、5%の組織作りを実現しましょう。また、すべての地域を網羅した自己回転できる専従を配置した単組作りを実現しましょう。

Ⅱ 私たちをとりまく情勢とたたかい

1 農業のおかれている現状

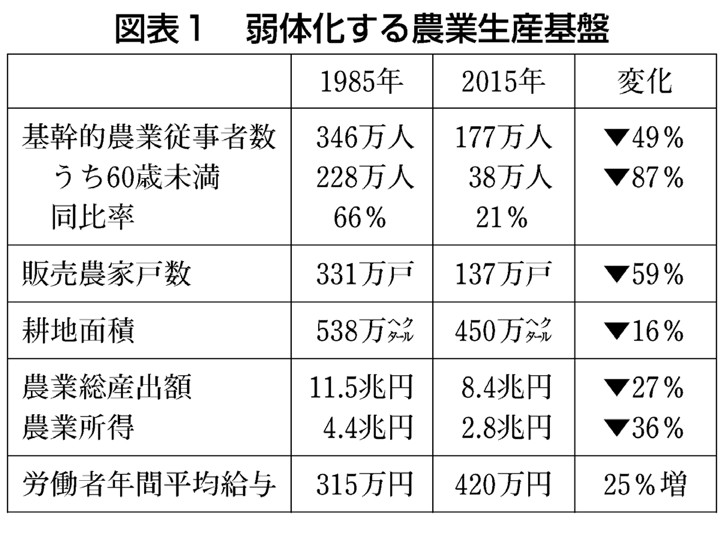

安倍政権のもとで農業生産基盤の弱体化が急速に進んでいます。85年からの30年間で、基幹的農業従事者数は346万人から177万人に半減し、そのうち60歳未満の担い手層の割合は66%から21%へと急落しました。耕地面積も538万ヘクタールから450万ヘクタールに減少し、農業生産基盤が弱体化しています(図表1)。

農業総産出額は85年の11・5兆円をピークに14年は8・4兆円に減少し、農業所得も4・4兆円から2・8兆円と36%も減少しています。労働者の年間平均給与は、伸び悩んでいるとはいえ85年の約315万円に対し15年は約420万円と25%上昇しており、格差はさらに拡大しています。

その結果、農村集落から働き手が流出し、森林は手が入らなくなり、耕作放棄地が増えて、鳥獣被害はますます広がっています。

また、小中学校は統廃合され、ガソリンスタンドや郵便局など最低限のインフラすら崩壊するなど、全国の多くの農村で地域を維持することが困難になっています。

一方で、温暖化の影響で台風の大型化、極地豪雨など激甚災害が頻発し、農山村の生産基盤の弱体化に拍車をかけています。

自治体の大合併や人員削減の中で、農業政策を担う体制も弱体化しています。

こういう危機的状況は農業関係者だけの問題ではなく、食の不安と低い食料自給率の脅威にさらされている市民・消費者こそが深刻な犠牲者と言わなければなりません。

こうしたなか、最近4年間の新規就農者数が5万人台で推移し、うち44歳未満は1・6万人~1・9万人となっています。

11年3月の東日本大震災・東電福島原発事故などを契機に、都市の勤労者が農業・農村の価値や役割を認識し、定年帰農や都市からの移住、“農的生活”に踏み出す青年が増えていることは大きな希望です。

一方で新規就農者の約3割が離農しています。新規就農者を国や自治体、農業関係団体、地域社会が手厚くサポートする体制が不可欠です。新規就農者は農民連の働きかけを待っています。

2 日米FTAなど総自由化体制に踏み込む安倍政治とのたたかい

(1)食と農、地域経済と国民の暮らしに壊滅的打撃

安倍政権は、19年1月からの日米FTA交渉入り、TPP11(アメリカ抜きのTPP)の12月30日発効、日欧EPA(経済連携協定)の国会批准強行、さらにRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の年内合意をめざすなど、史上最悪の総自由化体制推進に狂奔しています。これらは、ほぼ世界中にTPPを拡散しようとするもので、日本の食と農、地域経済と国民の暮らしにTPP12以上の打撃を与えることは必至です。

[2018年12月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2018, 農民運動全国連合会