インタビュー

農民連結成30周年にあたって

第2回

主婦連合会の元会長 清水鳩子さん

「食の安全」は国産品を

安定的に食べ続けられること

新聞「農民」愛読 大変勉強になる

農民連結成30周年、おめでとうございます。新聞「農民」を毎週欠かさず隅から隅まで愛読しているのですが、本当に勉強になります。

農民連結成30周年、おめでとうございます。新聞「農民」を毎週欠かさず隅から隅まで愛読しているのですが、本当に勉強になります。

農民連との出会いは、農民連食品分析センターの所長を務められた石黒昌孝さんに、食の安全性についてたくさんのご指導をいただいたのが始まりでした。

私は米価審議会で消費者代表として委員になったこともありました。農業の現場をもっと知りたいと農村へ通いましたが、生産者からは自然を相手に食べ物を育てるたいへんさを、たくさん教えてもらいました。

「食の安全」は消費者運動の大きな柱の一つですが、消費者にとっての真の「食の安全」とは、単に添加物や農薬がないというだけではありません。いま、マスコミなどでは「TPP(環太平洋連携協定)や日欧EPA(経済連携協定)が発効すれば、肉が安くなる、ワインが安くなる」と宣伝されていますが、消費者が「安ければなんでもよい」と思っているとは、決して考えないでほしいと思います。それは消費者を一くくりにした、馬鹿にした見方です。

農民連の運動に大いに期待する

農家が継続できるしくみが大切

私たち消費者にとって、真の「食の安全」とは、つくる過程が明らかな、国産の、地元産の農産物や食品を、安定的に、買い続けられる値段で、入手できること、なのです。今こそ、このことを声を大にして言いたいと思います。消費者が安定的に国産の農産物を食べ続けるためにも、日本の農家が農業を継続できるしくみが大切です。

農業を守るうえで、農家自身が声を発するという農民連の皆さんの運動は本当に大切な役割をはたしていると思います。

今はマスコミも変わり、インターネットなどが普及するなかで、人々の社会運動への関心の持ち方、表し方も変わってきたと感じています。そういうなかで新しい市民運動や社会運動をどうつくっていくのか。消費者運動も農民運動もともに今後のあり方が問われていると思っています。

|

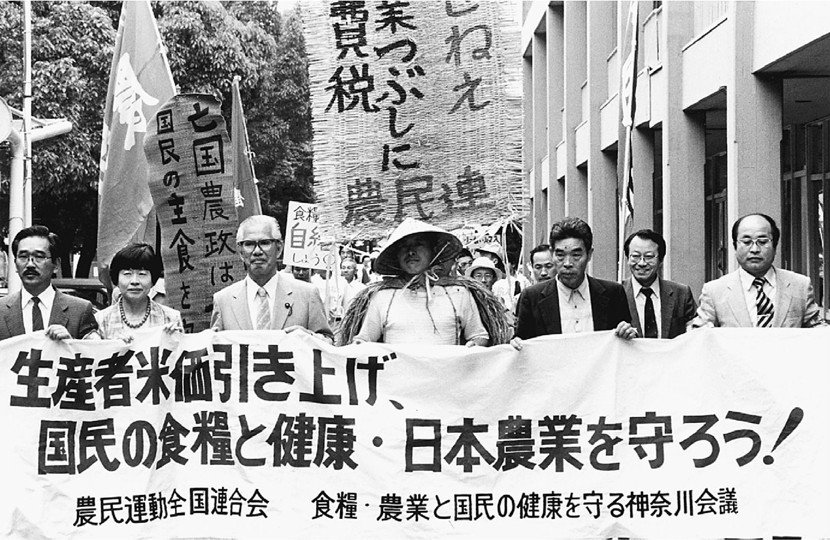

1992年の米価審議会に向けて、デモ行進する農民連の隊列 |

主婦連と力を合わせ盛り上げ

ふるさとネットが主婦会館の前で年に4回開いている産直市も、もう十数年になりました。近所に買い物できるところがなく、生産者とお話しできるのも楽しみで、「次回はいつ?」と心待ちにしてくれているお客さんがたくさんいます。

これからも農民連と主婦連で力をあわせていきましょう。

(新聞「農民」2019.1.7付)

|