農業次世代人材投資事業

|

|

農水省にくり返し拡充を求めて交渉してきました |

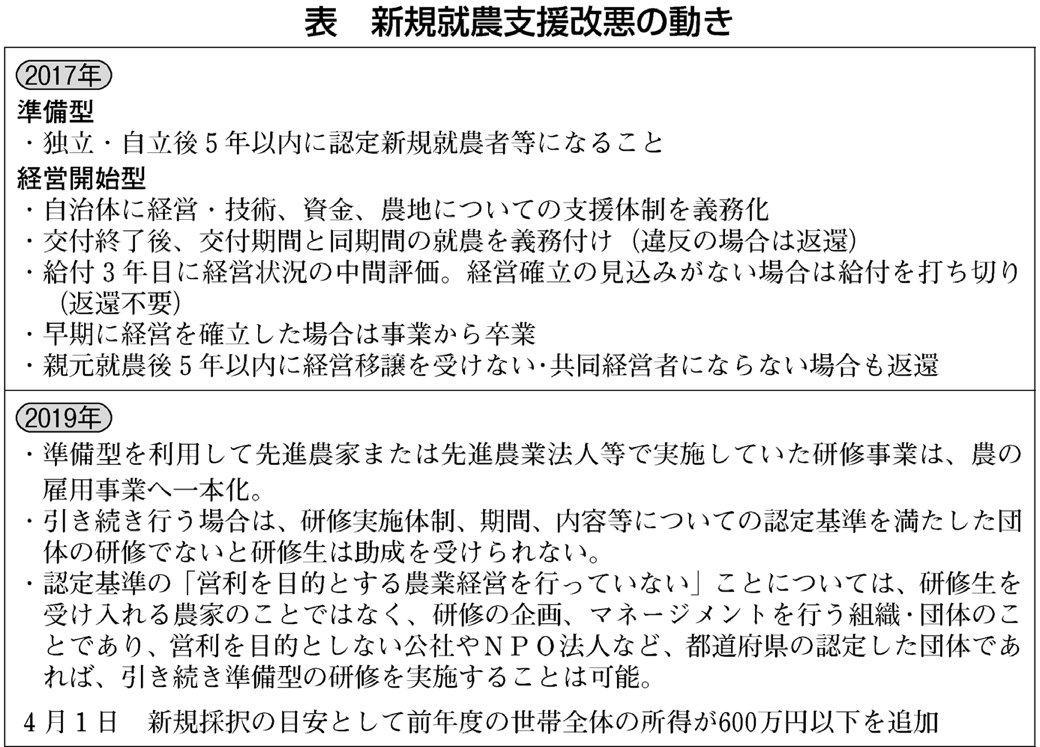

1985年からの30年間で基幹的農業従事者が半減し、60歳未満の担い手の割合が21%まで急落する中、必要なのは新規就農者を増やし、地域の担い手を確保することです。ここ4年間の44歳未満の新規就農者は年間1・6〜1・9万人で推移し、このままでは地域を維持することはできません。農村での生活に価値を見出す青年が増えている現状に水を差しかねません。

農水省がやるべきことは、行政改革推進会議の顔色をうかがい、新規就農支援を縮小するのではなく、予算を拡充し、支援を充実させることです。「就農支援の後退を許すな」の声を大きく上げ、改悪を跳ね返す運動が大切です。

担い手育成への許しがたい裏切りだ

奈良県農民連 森本吉秀会長

奈良県明日香村は、高松塚壁画古墳などの文化財の保存や歴史的景観を守るために村全体に国の特別立法が制定され、特に「農業立村」としての村づくりが約40年前に始まりました。しかし、15年前に私が村の農業委員会長を引き受けたとき、親の農業の後を継いだ後継者は30年間で3人。「これでは村の農業の将来はない」と村外から来る若い新規就農者を受け入れ、懸命に支援してきました。旧青年就農給付金制度ができて農業を続けられている若手農家もたくさんいます。

今、どこの集落でも若い農業の担い手確保に懸命ですが、村の38集落で50歳未満の担い手がいるのはわずか9集落だけです。

安倍政権や農水省による担い手支援策の改悪は、担い手の支援や育成に懸命の努力を続ける私たちへの許しがたい裏切りです。

「農の雇用事業」を活用して研修中

佐藤幸治さん(40)=福島県二本松市=

2015年に東京都大田区の町工場を退職して二本松に移住してきました。震災後、農業で支援できることはないかとインターネットで探し当て、就農しました。今は、安達地方農民連会長の佐藤佐市さんの指導のもと、米づくりと野菜づくりに挑戦しています。

|

ハウスの支柱の点検をする佐藤さん(左) |

就農前は技術や資金面で不安でしたが、国の「農の雇用事業」を活用することにより、2年間の研修を受けられ、給付金ももらうことができ、たいへん助かりました。

これから農業を始める人たちは、学校を卒業後、すぐに就農したり、前の仕事を退職して就農したりと、さまざまです。

いまの改革のように、新規に就農する際にさまざまな枠を設けることには疑問をもっています。できるだけ間口を広く、希望する人が農業に参入しやすくすることが求められています。とくに対象年齢を引き上げることや補助金の引きあげ、支給期間の延長等は担い手を増やすうえで必要だと思います。

|

休刊のお知らせ

次週号(5月6日付)は休刊にします。 |

|

国際フォーラム 「国連家族農業の10年・農民の権利宣言を考える」

日 時 5月25日(土)午後1時から5時半

記念レセプション

日 時 5月25日(土)午後6時半〜(開場6時)場 所 全労連会館2階ホール 参加費 5000円 ◇

主 催 農民運動全国連合会ビア・カンペシーナ東南・東アジア地域 国民の食糧と健康を守る運動全国連絡 会(全国食健連) 申し込み 農民運動全国連合会 電話 03(5966)2224 Fax 03(5966)2226 Eメール:info@nouminren.ne.jp ※プログラムの詳細などは後日発表します。 |

[2019年4月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2019, 農民運動全国連合会