どうなる20年産米価!?

暴落の恐れ強まる

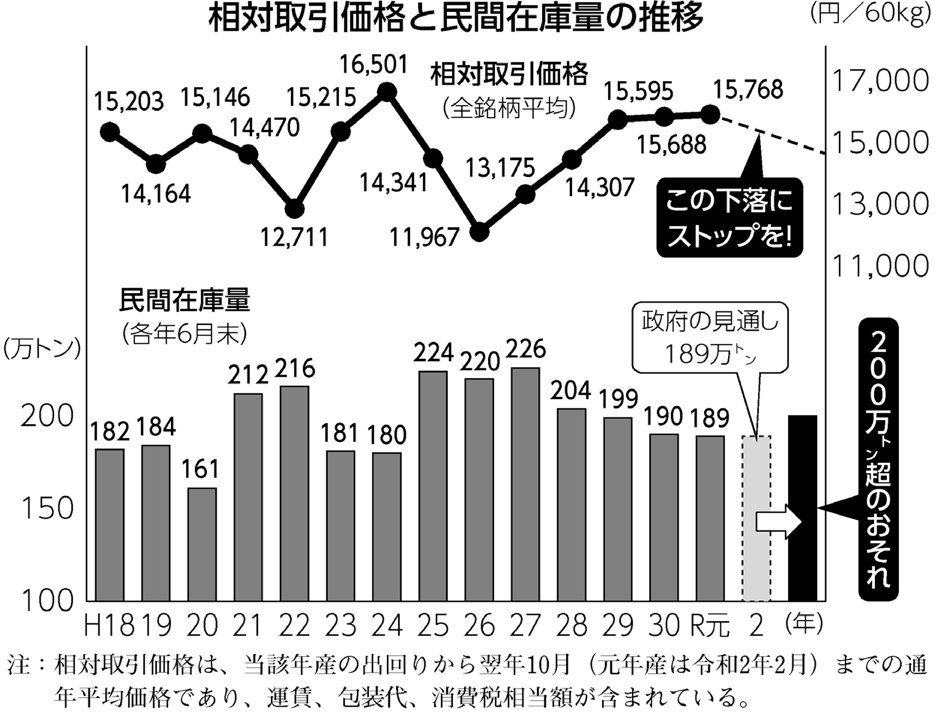

全国各地で田植えの準備が始まり、早いところでは田植えも始まっています。この秋の米価はどうなるのか、だれもが気にしながらの作付けです。この間、米価は低い水準ながらも安定して推移してきました。しかし、昨年秋の消費税増税による景気の低迷などから米の需要は予想以上に停滞する一方、今年の主食用米の作付けが昨年並みに見込まれていることから米価への影響が懸念されていました。加えて、新型コロナウイルスの影響で、米の需給と価格への影響がさらに深刻なものになろうとしています。

古米在庫・消費税増税・新型コロナ…

いま米価の安定が急務

頼みの外食関係が軒並み大打撃に

今、大問題の新型コロナウイルス対策で、全国一斉休校、イベント自粛、出入国規制、テレワーク(自宅作業)の推奨や外出の自粛などに始まり、外食店や事業所・工場の事業縮小や休止、オリンピックの延期などへと、社会の様々な分野に影響が及び、給食や外食関係も大打撃を受けています。

一方、家庭用の米は「外出自粛」要請などを受けて購入客が一時的に殺到していますが、実際の需要にどう結びつくのか、現時点では不透明です。

もともと中食・外食需要が市場流通の4割を占め、その動向が米価に影響を与えています。農水省や財界、一部の業界関係者は「高米価」が需要を後退させたと主張してきましたが、価格うんぬん以前に外食需要が、大きく減少する事態になっているのです。

|

豊作を願って田植えが始まりました(3月30日、宮崎県高鍋町) |

米価下落時は全量落札

農水省は主食用米の作付けを減らすために、政府備蓄米や輸出用米、飼料用米への誘導に躍起で、新たに飼料用米の複数年契約に交付金の加算(10アールあたり1万2千円)などを打ち出していますが、主食用米との綱引きはまだこれからです。

3月26日、第4回の20年産備蓄米入札が行われ、買い入れ予定数量(20万7千トン)全量が落札されました。

昨年は8月まで延長し、11回の入札を経て18万5千トンの落札に終わったのとは大違いです。

予定価格は1万3800円以上で前年産と同水準と見られていますが、20年産米価格の下落見通しから、落札数量の増加につながりました。

9千円台の主食SBS米が5万トン

2019年度のSBS(売買同時入札)輸入米はTPP(環太平洋連携協定)11で受け入れた豪州産枠を含めて入札は10万6千トンの計画に対し7万トンの落札で終了しました。(主食用5万トン)

業者が国産米の米価下落と外米販売不振を警戒して応札を手控えた結果です。

それでも玄米換算で1俵(60キログラム)9千円台の米が5万トンも市場に出回ることになり、需給と価格に影響を与えるのは必至です。

米価下落は米農家の総撤退を招くおそれ

今、生産の現場では、「高齢化」「後継者不足」などでいつ生産を止めてもおかしくない状況が続いています。安倍内閣による「米戸別所得補償」の廃止と政府の需給からの全面撤退・市場任せの米政策の推進が米農家をここまで追い込んだのです。

この上、低米価と混乱が押し付けられれば、毎年の災害でも疲弊している農家の米作りからの総撤退を招きかねません。

そして農水省は、こうした産地の不安に付け込んで、東北、北陸などの主産地に対しては、過剰生産による米価下落を脅しに、農業団体と一体になって主食用米の生産縮小だけは「強制」し続けています。

時代に逆行する「多収品種」で「収入確保」の愚策

農水省は主食米減らしを強制すると同時に、中外食業界や炊飯業界、輸出企業の要望に沿って、安い「業務用米」を「多収品種」で生産し、一俵当たりの価格は安くとも収量で収入の確保を、と矛盾した「米政策」を推進しています。

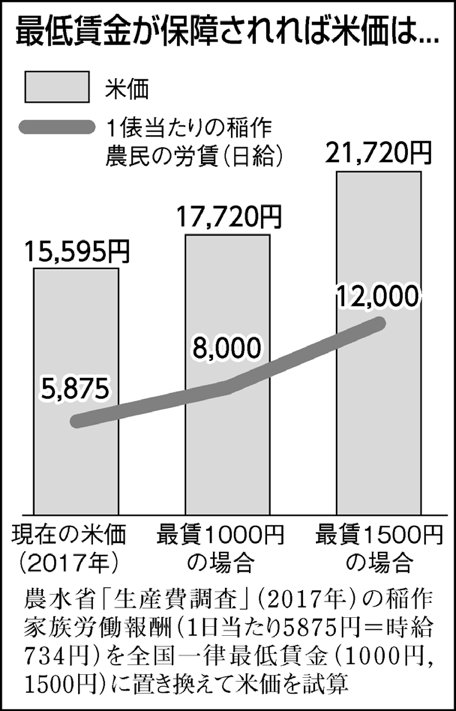

稲作労賃を時給1000円で試算すると米生産費は1俵1万7720円になります。精米1キログラム換算で340円程度です。多収品種の農家の契約価格は1俵1万2千円台といわれていて、精米1キログラム200円程度の原料調達を欲する業界の期待に応えることがねらいです。

今年見直しされる「食料・農業・農村基本計画」では農林水産物・食品の輸出額「5兆円」(国内生産9兆円)を目指すとしています。

安倍内閣得意のまやかしの数字といえるものですが、ベースとなるものは、いずれも「安い」原料生産です。

食料自給率37%の日本の輸出促進政策は輸入に歯止めをかけることなく、国内生産者に苦難を押しつけ続ける悪政以外の何ものでもありません。

世界の潮流は、家族農業を支え、持続可能な農業生産を支える農政への転換を求めています。

米の生産と流通を安定させるために、需給と価格のコントロール、農地の保全、水資源のかん養につながる環境保全型農業の拡大を促進する政策・予算の拡充が求められています。

農家も米業者も、価格下落の不安から解放されるために当面必要なのは、(1)豊作などによる「過剰」に対して、市場から備蓄米として緊急買い上げを行う機動的な備蓄運営などの「出口対策」、(2)米業界、中外食業界、消費者にとっても有益な「米戸別所得補償制度」の復活、(3)国内需給に必要のない外国産米(ミニマムアクセス=MA=米)の輸入を中止・抑制する――ことです。

(新聞「農民」2020.4.6付)

|