日本消費者連盟がシンポ

食べものはコモン(共有財産)だ

食料主権を私たちの

手に取り戻そう

日本消費者連盟は6月19日、東京都内でオンライン併用でシンポジウム「食べものはコモンだ〜多国籍企業からみんなの手に取り戻そう」を開催しました。

コモンとしての食とは何か学ぶ

第1部は、関根佳恵・愛知学院大学教授が「食べものはコモンだ〜食糧危機を克服するには」のテーマで基調講演。世界79億人のうち約30億人が健康的な食事をとれず、8億人が栄養不足に陥っている実態と、食料品、資材、肥料なども軒並み値上げしている事態を告発しました。

こうした危機を解決する手段の一つに、世界で取り組まれている学校給食などの公共調達の変革が求められているとし、各国の公共調達の取り組みを紹介しました。

コモン(共有財産)としての食とは、商品としての食べものではなく、五感で知覚できる「よい食」のことであり、地元産で小規模・家族農業による農産物であることが求められ、コモンとしての食を取り戻すことが「工業化された農と食のシステムから脱却する道を開く」と述べました。

最後に、「公共調達の変革は多様な社会問題解決の親鍵(マスターキー)になりうる」と指摘し、「食料主権にもとづくコモンとしての食の確立をめざして日本を変えていこう」と呼びかけました。

|

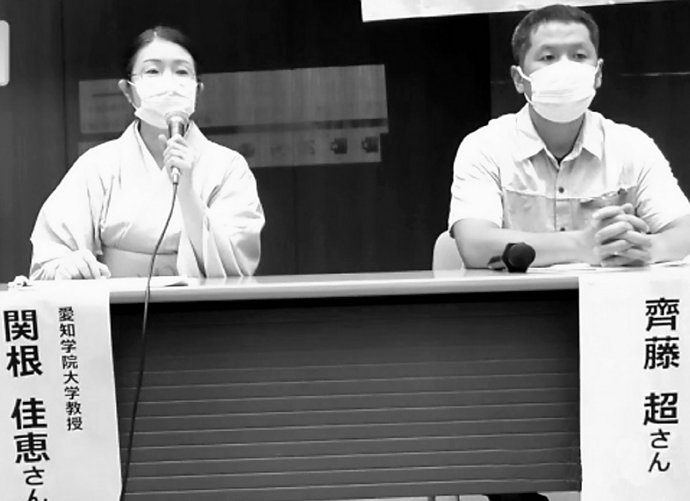

討論に参加する(左から)関根さん、齋藤さん |

大豆通した交流で農業を活性化

第2部では、3人が問題提起。千葉県匝瑳(そうさ)市の農家、齊藤超さんが、生産者と消費者が共同で在来大豆を育てるトラスト運動にについて報告。都市と農村とが人でつながり、地元の人も参加してくれることによって、「大豆を通した交流で農業を活性化させ、農地を維持できる」と語りました。

静岡県浜松市の農家、鈴木一正さんは「シードバンク活動でタネを次世代につなぐ」と題して報告。「種はコモンだ」と述べ、地域の種子を自家採取で育て、種取りイベントや、オーガニック給食などの取り組みを紹介しました。

「種は私たちに豊かな恵みを与えてくれる。空気、水、土と同じように地球共有の財産だ」と語り、「種のことを考えることが未来につながる」と訴えました。

|

(左から)鈴木さん、高橋さん |

農畜福の連携に取り組む生協

生協あいコープみやぎ理事長の高橋千佳さんは「持続可能な消費者と生産者の関係を模索する生協活動」について問題提起しました。

産地交流会や種まきプロジェクト、社会福祉法人などと取り組む農畜福連携について説明し、「食料主権を私たちの手に取り戻し、生産者が作り続け、消費者がその農産物を買い続けられるしくみをつくることが生協の役割だ」と強調しました。

その後、報告した4人が「私たちの食料主権〜みんなでつくって、みんなで食べよう」のテーマでパネルディスカッションを行いました。

新たに食農部会設置を呼びかけ

最後に、今後の取り組みについての提案があり、日本消費者連盟に新たに「食農部会」を設置することが呼びかけられました。

(新聞「農民」2022.8.1付)

|