食料・農業の危機打開へ

今こそ農民連の出番だ!

農民連オンライン学習会

長谷川敏郎会長の報告

要旨

参議院選挙の結果を受けて、国民世論の力をどう強めるか、そのなかで農民連がどういう役割を果たしていくかが問われています。農村で「市民と野党の共闘」を進める担い手として、農民連の役割が注目されています。

大軍拡・改憲で農業・食料はどうなるのか

|

|

報告する長谷川会長

|

岸田内閣の進めるGDP(国内総生産)2%の大軍拡と改憲策動とどうたたかうかを考える際に、農民連として大切なのは、大軍拡で農業や農業経営、食料はどうなるのかという視点です。

1980年代には軍事費は農業予算の6割でしたが、安倍・菅・岸田内閣の10年間で軍事費は4・7兆円から5・5兆円に増加した一方、農業予算は1・4兆円削られて2・3兆円に減り、軍事費は農業予算の2・4倍に膨らんでいます。

本来、農業は再生産を保障する価格や所得補償を抜きには成立せず、農業予算が削られては、続けられません。農業経営が厳しくなったのは自己責任ではなく、農政と予算のゆがみが原因です。

振り返ってみると、日本の再軍備は1954年のMSA協定(日米相互防衛援助協定)で、小麦などアメリカの余剰農産物をタダでもらい、それを国民に売却したお金でアメリカから武器を買って、自衛隊が発足したことで始まりました。

まさに平和でなければ農業予算確保もできないし、経営も守れません。農業は平和憲法を支える本当に大切な仕事だということを、改めて私たちは自覚したいと思います。

農業は平和憲法を支える仕事

憲法前文には、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」とあります。歴史的に食料の欠乏は戦争の原因となってきました。十分な食料生産は平和国家と国際社会の構築の基本条件です。

また食料は、憲法13条「生命・自由・幸福追求の権利」と25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の基盤です。37%という最低の食料自給率は「いつ食べられなくなるか不安」という「恐怖と欠乏」との同居であり、平和的生存権の侵害です。私たちの自給率引き上げの運動は、独立と平和の日本と食料主権を実現し、世界平和に貢献する道なのです。

戦後最大の「食料危機」と日本の食と農

国連は、「世界は戦後最大の食料危機」と警告しています。

もともと気候危機などで不作が広がり、さらに新自由主義やグローバリズムで、慢性的飢餓が広がっていたところにコロナ禍とウクライナ危機が発生。ロシアとウクライナは小麦輸出量の3割を占め、戦争が終わっても高騰状態は数年続くと言われています。

食料危機は日本でも始まっている

すでに日本でも食料危機は始まっています。新自由主義経済の下で、貧困と格差が拡大し、実質賃金が低下。食料供給はあっても、「食べたくても食べられない」人々が増加しています。

昨年12月の内閣府の調査でも「食料が買えなかった経験がある」という回答が全世帯の11%、低収入世帯では38%と増えており、日本の子どもの6人に1人が1日3食を食べられない現状です。ところが日本には政府が買い上げて食料支援に回すという制度がありません。

国民の食料の備蓄の実態は

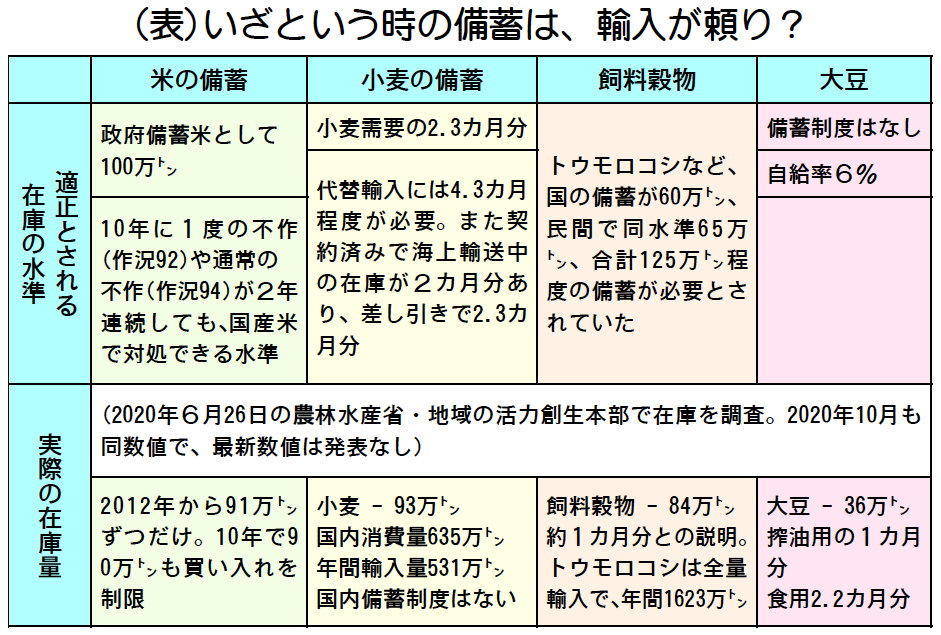

食料備蓄の実態について(表)にまとめました。米、小麦、飼料穀物、大豆の日本の備蓄はきわめてお粗末です。そして日本の経済力が後退していくなかで、「お金を出しても買えない」、「買い負け」る事態になっています。

国は、食料自給率と一緒に食料自給力を発表して、これまでは「カロリーの高いイモ類をたくさん作ればカロリーは賄える」と説明してきました。しかし、政府の試算では今の高齢化や離農のもとで、2030年にはイモ類に頼った作付けにしたとしても体重が維持できない現状であることを認めています。

農業生産のぜい弱性はさらに深刻

農業生産には、資材と労働力、農地が不可欠です。資材でいえば、いま種子、肥料、農薬、飼料、資材、燃油などすべての価格が高騰し、入手すら困難となっています。野菜種子はほぼ輸入、化学肥料や穀物飼料もほぼ全量輸入です。

労働力についても、20年で基幹的農業従事者は100万人減り136万人です。財務省は30年には76万人に減ると推計する一方で、「人数が減る分、規模拡大すればいい」というのですが、これはまったくの「妄想」です。

農地も、20年で50万ヘクタール、1961年の最高時に比べて200万ヘクタールも減少しています。

増産を阻み、さらに農業をつぶす岸田政権

水田活用交付金見直しとのたたかい

ところが、さらに農業つぶしを進めているのが岸田政権です。

「5年間、一度も水張りをしない農地は交付対象としない」という水田活用交付金の「見直し」のねらいで重要なのは、水田を活用する作付けへの補助金を縮小・廃止し、水田の減反や転作補償という発想そのものをつぶすことです。これが進めば耕作放棄地がさらに拡大することは必至です。

また「見直し」の撤回は、営農の権利を守るたたかいでもあります。減反の強制は憲法29条の財産権の侵害であり、強制する場合は正当な補償がされるべきです。

国が国民の主食に対する責任を放棄し、需給と価格の安定も完全に市場任せ、農家の自己責任とする現状は、農水大臣が米の需給と価格の安定の指針を決めるとした「食糧法」にも違反しています。せめて食糧法を守り、国が国民の主食の安定に責任を持て、という原則があらためて大切になっていると思います。

食料・農業の危機打開はアグロエコロジーで

ではどう危機を打開するのか。私たちはアグロエコロジーで持続可能な農業をめざしていくことが重要だと考えています。

飢餓や食料高騰の原因は、世界的な大規模化・工業的農業の行き詰まりにあることは明らかです。農民連は第24回大会で、「小規模・家族農業を重視し、アグロエコロジーに挑戦する」ことを掲げました。

政府も世界の流れは無視できず、「みどりの食料システム戦略」を掲げましたが、これは私たちがたたかわなければ、「みせかけの環境保護主義」に終わってしまいます。いま問われているのは労働生産性か土地生産性か、さらに社会的生産性か資源エネルギー生産性かです。

形の上ではこれまでの農政の大転換です。使える制度は大いに使い、農民の要求と運動に活用していきましょう。

日本の農業は、多様で豊かな自然と生態系を生かせば、今よりはるかに多い農畜産物やエネルギーを供給できる可能性を秘めています。

「ものを作るな」というこれまでの農政を当たり前とせず、(1)米はミニマムアクセス米の輸入はやめ、再生産可能な価格保障で増産する、(2)麦・大豆・飼料などの転作作物は米並みの所得補償で増産し、輸入を減らす、(3)畜産はアニマルウェルフェアと飼料・ふん尿の地域循環を進め、肥料・飼料の輸入を減らす――こうした有畜複合、田畑輪換の農業は、家族農業でこそ可能です。そしてこれが地域の生態系を豊かにすることにつながっていくという大きな視点が必要です。

慣行農法から化学肥料と農薬をやめるだけがアグロエコロジーではなく、アグロエコロジーを展開しながら、農家の利益がさらに大きくなり、未来世代に豊かな生態系を残せるような農業を、仲間みんなで探求していく社会運動だという点が重要です。

また、農業のやり方の違いで農民に分断を持ち込まないことも大切です。農薬を使う人を排除したりするのではなく、農民同士、それぞれのやり方を尊敬し、学びあう――アグロエコロジーは、農民連の「みんなが生徒で、みんなが先生」の共育ちにぴったりの考えだと思います。

全ての地域で農民の要求実現に取り組もう

いま、地方自治体や地域でのたたかいが重要になっています。

農水省は地方創生臨時交付金の活用を繰り返し呼びかけ、自治体も米価暴落や資材高騰対策に乗り出しています。日本農業新聞の調べでは、実に45都道府県が飼料や肥料など何らかの高騰対策を実施しています。

来年には統一地方選挙があり、自治体や議会への働きかけをするチャンスです。農民連が自治体の動向にもっと敏感になり、これらの内容を調べ、活用するとともに、自治体などでの成果も全県で共有し、さらなる制度の拡充を求めて、運動を広げましょう。

仲間の悩みを共有し、 団結して

そしてもう一つ強調したいのは、仲間一人一人に寄り添って悩みを共有し、仲間の団結で要求を実現していくことです。生産農家は資材高騰を価格転嫁できずに、経営難に苦しんでいます。しかしこれは政治の失策であり、農家の自己責任ではありません。「世話してあげる」という請負主義を克服し、共に学び、たたかいの主人公に迎え入れましょう。

来年1月の大会を3年連続の増勢で迎えよう

いま、消費者からも農民連の食料危機の訴えが大きく注目されています。いま増勢にできるかどうかは、今後の運動の大きな分かれ道です。

一つは、国連「家族農業の10年」を力に、会員と新聞「農民」を増やすこと。

二つ目に、地域に農民連がなければ、農業経営は守れません。持続化給付金の取り組みでは、農民連のない地域では多くの農民が受給できませんでした。この教訓をいかし、肥料価格高騰対策に取り組みましょう。

三つ目には、「新婦人と農民連の4つの共同目標」を改定。農民連の仲間を増やすことこそ、「安全・安心の食料は日本の大地から」という国民合意を広げるカギとなります。

そして四つ目、農民連の前進する姿があってこそ若い世代にも魅力が伝わり、後継者に運動と事業を引き継いでいけるのだと思います。

地域で多様な農民連づくりを実践し、来年1月の大会を3年連続の増勢で迎えましょう。

(新聞「農民」2022.9.5付)

|