農業基本法改定案を斬る食料自給率向上切り捨て、

|

| 関連/食料自給率向上切り捨て、日本農業再生の展望なし(1/3) /食料自給率向上切り捨て、日本農業再生の展望なし(2/3) /食料自給率向上切り捨て、日本農業再生の展望なし(3/3) |

「家族農業の10年に逆行」

新規就農への支援もない

改定案が家族農業経営について触れた個所はたった1カ所。持続可能な農業にとって家族農業こそが重要とし、世界が取り組む国連「家族農業の10年」に具体的に取り組もうとする姿勢は全く見られません。「効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造」(26条)という構造改革目標は現行法のまま継承し、法人経営の基盤強化には「施策を講じる」としています。一方、「それ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮する」(26条(2))だけ。それ以外は「配慮」、法人経営の基盤強化には「施策を講じる」――この違いは明瞭です。

中小零細農家や半農半X(エックス)などの多様な担い手は「それ以外」という差別的扱いで、これらの担い手を例外的に受け入れるのは、あくまで農地確保の手段であって、家族農業経営の重視でも農家の生活向上や幸福のためでもありません。

現在の農業経営体の7割は5年先の後継者がいません。しかし、改定案には全く危機感がありません。

EUの農民の年齢構成は20〜40代が5〜6割を占めています。それでもヨーロッパ農業の安定的発展は保証されないとして、青年就農支援をさらに強化しています。

日本は50代以下の基幹的農業従事者は20%で24万人、一方、75歳以上は42万人。いま急いで対策をとらなければ間に合いません。

新規就農支援は、現行法ができて10年後に民主党政権によって始められた重要な政策的発展でした。ところが、政権復帰した自民党政権は、この制度を次々に掘り崩し、改定案には新規就農支援制度そのものがありません。新規就農者育成対策予算はわずか121億円にすぎません。

農民のいないロボット主体の農業をめざす政治か、後継者を育てて家族経営が活躍できる政治かが問われています。

凶作・輸入途絶・有事食料法

再び強制作付け・供出の悪夢、

消費者はイモを食え

改定案は、24条で「不測時における措置」を新設し、合わせて通常国会に「食料供給困難事態対策法案」(有事食料法)を提出しています。輸入減少、凶作など食料の供給が不足する事態の発生をできる限り回避するため、「食料供給困難事態対策本部」を設置、備蓄食料の供給、食料の輸入拡大などを講ずるとしています。輸入減少の事態に輸入拡大で乗り越えるというのは悪い冗談。不測事態を「できる限り」回避する程度で有効な対策が実現できるはずがありません。「食料供給困難事態」に続く「特に深刻な段階」では、カロリー重視の生産転換(イモ、米)を生産者に指示。従わないと20万円以下の罰金。流通統制、配給制度も実施するとしています。

|

|

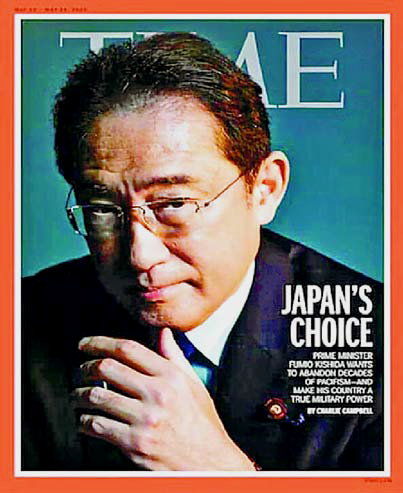

米誌『タイム』表紙(23・5・22)。「岸田首相は平和主義を放棄し、日本を真の軍事大国にしたいと望んでいる」

|

政府は意図的に言及を避けていますが、大軍拡・戦争する国づくりを進める岸田自民党政権のもとでは、さらに進んで、不測時に国民の権利を制約するための全面的な有事立法化の危険が迫ります。

しかし、実際に食料危機の場合、こんな法律では食料調達はできません。終戦後、緊急勅令で「食料緊急措置令」が発動され、政府は命令した食料を農民が売り渡さない場合は強制収用し、命令違反は5年以下の懲役または5万円以下の罰金(現在の700万円ぐらい)を課しました。それでもヤミ物資は横行し、アメリカ占領軍の憲兵が銃を突き付け、農民から「強制供出」が行われました。こんな歴史は繰り返させてはなりません。

国内でできるものはしっかり作るように農家を支援することこそ、食料安全保障の確かな道です。

自給率向上署名を広げて、

食と農の再生に役立つ基本法に

さらなる輸入依存は飢餓の道。私たちは豊かな日本農業の再生のために、新農業基本法の改定案を撤回し、真に明日の食料・農業・農村の再生に役立つ基本法を求めます。食料自給率向上を政府の義務とすることを求める署名を急いで広げましょう。

[2024年3月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2024, 農民運動全国連合会