写真集『あの日 あのとき―古里のアルバム―』発刊(2025年03月31日 第1644号)

壊された古里への思い残したい

福島・浪江で原発事故に被災した

馬場 靖子さん(83)

棄村 廃村 危機感から14年間写真を撮り続けてきた ! !

事故を風化させてはいけない

東日本大震災と福島第1原発事故から14年。畜産業と水田を営んでいた福島県浪江町津島で被災し、現在は大玉村に住む馬場靖子さん(83)=全日本写真連盟会員、日本リアリズム写真集団会員=は、失われた古里への思いを残そうと、昨年10月に写真集『あの日 あのとき―古里のアルバム―』を発刊しました。馬場さんに手記を寄せてもらいました。

太い柳が茂り 田んぼが山林化

写真集の表紙

原発事故から14年目のこの日、私は、福島県楢葉町の宝鏡寺で行われた「非核の火」を灯す会主催の集会に参加しておりました。

北は北海道、南は大阪から200人ほどが参加し、今年で5回目になるということです。

あの事故のことなどほとんどの人に忘れられかけているように感じていたとき、大勢の皆さんが集まり、心を一つにして「原発反対」を再確認することはとても大切であると実感できた一日でした。

除染後の玄関前(2020年3月、写真集43ページ)

私はここで原発事故がいかに住民を長期間にわたり苦しめ、津島の自然や暮らしを壊すかを知ってもらおうと写真を使って訴えました。そのときに、写真集にある一枚の写真の現場を撮りに14年ぶりに田んぼに入りました。そこで目にしたものは両手の指を回してようやくつかめるかと思われるほどの太いヤナギが無数に生い茂っている様子です。完全に山林です。

その写真を示す前に、田んぼ一面にはせ掛けされた田んぼを見てもらい、「ここが、今はこのようにヤナギがいっぱいに生えています」と出したら皆さんから、「あぁー」といったため息が聞こえました。それは、私が14年ぶりに入ってみた田んぼでのため息と同じでした。

この14年間は津島の荒廃を見続けてきた年月でした。

米作りや牛飼い 生き甲斐だった

差し苗。隣組の人や知り合いに手伝ってもらっていた(2010年5月、写真集127ページ)

津島は山間部で米作りの他に畜産も盛んでした。子牛から老廃牛になるまでは14~15年近い付き合いで、それは、わが子同様です。夫はどんなに遅く帰っても必ず牛の顔を見に行きます。自分が食べる前にまず牛に!そうして育ててきた牛をあの事故で手放さなければならなくなりました。米作りや牛飼いは生業(なりわい)であるとともに生き甲斐でもあったのです。それが奪われたのです。

満州引き揚げ者など津島には開拓で入った人たちも多いです。荒れ地を月の明かりで開墾し、ようやく手にした安住の地を、子や孫の代に再び追われることを誰が想像したでしょう。わが家も4代前にここに住み着き、ようやく普通の暮らしができるようになった……。そんな思いを断ち切られたことは本当に悔しいです。

古里を奪われていまだ帰れない

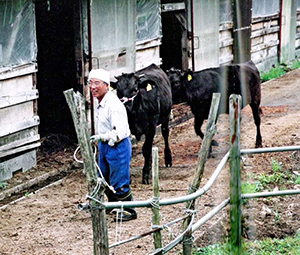

競りの朝、期待をふくらませ子牛を引く夫の績(いさお)さん(2010年7月、写真集15ページ)

私は、『あの日 あのとき―古里のアルバム―』という写真集を発刊しました。もし、原発事故がなく、あのままずっと古里に住んでいたら、写真集を作ることなど思いつかなかったかもしれません。

それが、ある日突然奪われ、いまだに帰れない地になってしまいました。津島は皆の記憶の中から消されてしまうのだろうか。

棄村! 廃村? そんな危機感が浮かび、古里の確かな姿を残したいという思いで写真集を作りました。

この写真集を見て、今の荒れ果てた津島だけでなく、豊かな自然、穏やかな人々の暮らしが確かにあったことを知ってほしいと思います。そして、原発事故はそんな村を破壊してしまい、そのために帰りたい! と願いつつ異郷の地で命を落とさざるをえなかった人がいたこと、だからこそ私たちはこの事故を風化させてはならないことを、もう一度肝に銘じなければいけないと改めて思います。

◇

判型 縦185ミリ×横228ミリ、264ページ

定価 3520円(税込み)

写真集の問い合わせは、東京印書館TEL048(486)3800

新聞「農民」

新聞「農民」