食と農の危機をさらに加速 食料・農業・農村基本計画 石破政権の原案を斬る(2025年03月31日 第1644号)

自給率目標 二重のゴマカシ、虚偽の目くらまし目標

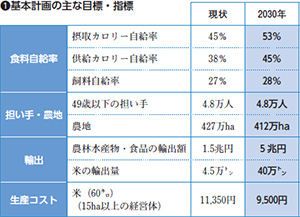

「こんな基本計画、このまま通していいはずがない」--政府関係者からもこんな声があがるなか、食料・農業・農村基本計画の原案((1))が3月21日の農政審議会企画部会で承認され、石破政権は近く閣議決定することをねらっています。

与党過半数割れ、石破・岸田・安倍政権の10万円商品券配布問題などで政権が大きくゆらぐなか、衆参農水委員会で野党も基本計画に対する批判を強めており、食料自給率向上、農家の所得補償、米危機の打開に役立つ基本計画にするかどうかをめぐって、攻防は大詰めを迎えています。

今回の基本計画策定に最も求められているのは、自給率向上目標を計画に明記し、カロリー自給率を50%に引き上げることです。

しかし、政府が示した自給率向上目標は二重のゴマカシ、虚偽的な目くらまし目標にすぎません。

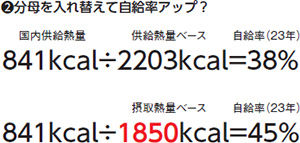

一つは、今まで聞いたことのない「摂取カロリーベース」の目標を新しく導入し、まるで自給率が53%になるかのように描いていること。

もう一つは、従来のカロリー自給率目標を38%から引き上げて45%にするとしているものの、増産の裏付けとなる作付面積をほとんど増やさず、単収を水増しして「増産」を装っていることです。

新看板の自給率目標と、水増しの自給率目標--自給率向上を求める国民世論に押されて苦しまぎれに目標を示したものの、政府が真剣に自給率を引き上げるつもりはないと断じざるをえません。

自給率 飢餓スレスレ摂取量を指標に「国民を飢えさせない」責任放棄

食料自給率向上の概念を投げ捨てた改定基本法のもとで、基本計画に食料自給率目標がどのように明記されるのか、さらに、総選挙の結果、少数与党に転落した石破政権が野党の一致した公約である「食料自給率50%」にどのように応えるのかが注目の的でした。

計画は2030年に「摂取カロリーベース53%、国際基準準拠(従来のカロリーベース)45%」を目標に掲げました。45%は20年基本計画の数値そのままであり、向上させる気は全くありません。

新たな指標で自給率でっちあげ

新たに「摂取カロリーベース食料自給率」という指標を持ち出し、23年の自給率(38%)は45%だと強弁し、30年に53%をめざすという姑息(こそく)で目くらましなやり方です。

「摂取カロリーベース」は、分母を摂取熱量1850キロカロリーに固定。これは、(1)日本人の成人男性の基礎代謝量が、1300キロカロリーから1600キロカロリー程度であり、それを上回る水準であること、(2)平時における1人1日当たりの平均摂取熱量(国民健康・栄養調査=厚生労働省)の最低値1849キロカロリー(2010年)を根拠にしています。

そもそも、摂取カロリーベースは、身体活動レベル1(生活の大部分が座位で、静的な活動が中心)の100%水準を下回らないカロリーで計算されています(男性2050キロカロリー、女性1610キロカロリー、2019年)。「座りっきり水準」、肉体労働などできない飢餓スレスレの水準です。

食料自給率計算の分母を小さくして数値を引き上げるやり方((2))は、試合中に勝手にハードルを下げるとんでもない「詐欺的な目くらまし」です。まさに机上で食料自給率をもてあそんでいるとしか言いようがありません。

摂取カロリーは戦後食糧難以下

第二次世界大戦後の食糧難では、当時の国民栄養調査によれば、国民1人当たりの1日の摂取栄養量は昭和21年1721キロカロリー、22年1857キロカロリー、23年1916キロカロリーであり、それも配給に加えてヤミ物資の買い出しと自家生産を入れてです。

昨年の財政制度審議会報告は「かなりの年月をかけて自給率を数年で数%上昇させることが可能だとしても、それにどれほどの意義があるのか」と言い放ちましたが、摂取カロリーベースは、同審議会が重視していた「食料自給力指標」よりさらに低い数値です。

「食料自給力」を下回る指標掲げ

輸入途絶など「いざという時」は、イモを作って食べろと食料供給困難事態対策法で決まりましたが、食料自給力指標の「推定エネルギー必要量」は2167キロカロリー(23年度)です。

これまで食料自給率が低くても、「食料自給力があるから大丈夫」と言ってきた自民党政権が日本農業の生産基盤の崩壊で、それすら言えなくなったことを示しています。

いま、食料品の高騰が続き、「食べたくても食べられない人々」の増加が深刻です。貧困と格差の拡大のなかで、摂取カロリーベースがくまなく平均的に行き渡るわけではありません。辛うじて生存の維持が可能な最低限の摂取熱量ベースを食料自給率目標に掲げること自体、「国民を飢えさせない」という国の役割放棄です。

水増し目標 作付面積増やさず単収水増し スタート前から達成に赤信号

基本計画の自給率目標は、これまで一度も達成したことがない「不達目標」です。今回の改定は従来の10年計画から5年計画になるため、目標45%を値切って引き下げる可能性もありましたが、45%に据え置きました。問題はその内実です。

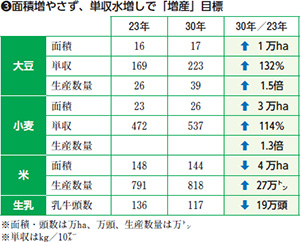

政府は大豆を1・5倍、小麦を1・3倍に増産して自給率を向上させると宣伝していますが、大豆の作付面積はわずか1万ヘクタール増の17万ヘクタール、小麦も3万ヘクタール増の26万ヘクタールにすぎません。1・5倍~1・3倍には遠く及ばない面積です((3))。

そこで政府が編み出したのが「単収水増し」「単収バブル」作戦です。

たとえば大豆の場合、5年後の30年に10アール当たり収量(単収)が現在の1・4倍の223キロになると机上計算しています。

しかし、この13年間の単収は163キロ。大豆の全国平均単収は、過去に200キロを上回ったことは一度もなく、近年は180キロ(2012年)をピークに160~150キロで推移しています((4))。

農研機構などが大豆単収向上の研究を進めていますが、5年間で1・4倍という“革命”的な収量増が実現する保証は全くありません。小麦や米についても同じです。つじつま合わせの机上計算だけで、作付面積をほとんど増やさずに「増産」を叫んでも、なんら裏打ちのない目標にすぎず、これまでの基本計画と同じ「目標不達」を繰り返すだけだといわなければなりません。

米・酪農危機の解決にも逆行

また、政府は23年12月に「食料安全保障政策大綱」を決め、大豆作付面積を16%、小麦を9%、飼料作物を32%増やすとしていました。農民連の試算では、これでも自給率向上効果は1%程度でしたが、今回の基本計画は「大綱」から大幅に後退しており、自給率を38%から45%に引き上げることはとうてい不可能です。

なお、飼料作物の面積は13万ヘクタール増にすぎず、飼料米を徹底的に軽視するやり方とあわせて飼料自給率はわずか1%増の28%にとどまっています((1))。

飼料・小麦・大豆の自給率向上に不可欠ですが、これでは自給率45%は基本計画スタート前から赤信号が灯っていると言わなければなりません。

一方、乳用牛頭数は基本計画では初めて19万頭減(136万頭⇒117万頭)方針が打ち出され、米作付面積も4万ヘクタール減と見込んでおり、酪農危機、米危機の打開に逆行しています。

4万ヘクタール減=21万トン減で、現在の米不足量と同じです。需要が減らず、単収が伸びなければ5年後も米不足になりかねません。ましてや、米輸出を8倍の35万トンに増やす余地などありません。

まさか、国民には安い外米を食わせ、「おいしい」日本米を輸出するというのではないでしょうね!

担い手 生産者減は放置したまま青年就農支援も具体策皆無

昨年、農水省は食料・農業・農村基本法の検討にあたって、世界の食料生産・供給は不安定化していることを強調する一方、国内の生産をめぐって、2030年の農業経営体は現在の116万から「30万に減少する」と、他人事のように予測しました。

改正基本法では、「我が国の食料供給」は、安定的な輸入の確保、効率的で安定した経営体の育成、スマート農業の活用、不測の事態に備えた備蓄などで確保するとしています。

「基本計画」に問われているのは、急速な農家の減少をいかに食い止め、新規就農者の確保・育成、半農半10や定年帰農など、多様な担い手を、国家的プロジェクトとしていかに確保するかです。

多様な担い手確保の視点もなし

しかし「基本計画」にそうした視点は微塵(みじん)もありません。掲げた目標は、若い担い手を思い切って増やすどころか、現在の49歳以下の担い手48万経営体を「2030年も維持する」というだけ。ヨーロッパは予算を3倍に増やして青年就農支援を強化していますが、基本計画には具体策は皆無です。

2000年からすでに3分の2の農家が減少、基幹的農業従事者は240万人から111万人に半減しています。

食料をめぐるリスクが国際的に高まっている中、食料を安定的に確保するためには、国内での食料の増産と担い手確保は必須です。

改正基本法では効率的で安定した農業経営体以外の農家を農地と環境を維持する「その他の担い手」と規定しました。

しかし「その他」に分類された多数の家族経営農家が食料生産の大半を担っているのであり、家族経営農家の減少を食い止める対策なしに、政府の言う「食料安全保障」も、農山村と環境の維持も確保できません。

農産物価格を市場に丸投げして「需要に応じた生産」で自己責任を押し付ける破綻した農政を継続したのでは担い手の経営すら守れません。

女性参画向上も 家族農業でこそ

今回、ジェンダー平等に関わる「地域の方針作成に参画する女性農業者の割合」という目標を掲げ、女性農業委員数14%を30年に30%に、農協役員9・6%を20%に、土地改良理事1・4%を10%に引き上げるとしました。

団体の女性役員の割合が高まることは歓迎すべきことです。しかし、家族経営でこそ女性が力を発揮できます。その視点も対策も欠いたまま、女性の参加を掲げても絵に描いた餅です。

米輸出 米不足と価格高騰野放しで米輸出拡大は許されない

米の生産目標は、23年の791万トンから30年は23万トン増の818万トンとし、国内消費は23年824万トンから30年777万トンへ47万トン減少するとしています。一方、米の輸出は23年4・4万トンの9倍増にもなる40万トンもの目標を掲げ、その達成をめざすとしています。

22年以降の3年間で、需給見通しを外しまくった農水省の示す目標に信用性のカケラもありません。

しかも、単収は、多肥栽培を前提にした多収性品種などによって、23年の553キロから30年は570キロに増加するとしています。国内需要も賄えない米生産の現場の実態のもとで、現実性の乏しい生産目標だとも言えます。

スマート農業で増える環境負荷

基本計画では、輸出用米の生産者には生産費60キロあたり9500円をめざせといい、輸出産地を育成するとしています。ただし、アメリカ米の生産費は2千~3千円。9500円は輸出企業が採算をとれるぎりぎりのラインだと言われているだけのことです。

また、米だけでなく、麦・大豆などを除いて、ほとんどの品目で輸出企業がもうかるように、スマート農業と規模拡大・農地の集約化、低コスト生産で輸出産地の形成をめざしていますが、環境に負荷がかかる農法を推進することにもなりかねません。

人口減で国内消費は減少し続けるのだから、生産を維持するためには輸出増は必要、との考えですが、そもそも生産基盤の弱体化、極端な気象の連続により、需要に対して供給量が追い付いていないことが米不足を招いていることには目を向けようとはしていません。

指標導入で輸出促進に一心不乱

基本計画で定めた目標の達成状況を、年1回調査・公表することとされており、今回から政策目標とともに達成度を数値化する指標(KPI)が導入され、輸出数量だけは、毎年積み上げることはそう難しくはないと考えられ、担当部局は輸出促進にさらに前のめりになることは明らかです。

食料の安定供給の確保のために国内生産基盤を強化することが求められているのに、輸出の促進が大目標とされ、KPIでは「農林水産物・食品の輸出額」「輸出産地の数」「食品産業の現地法人の売上額」などが設定されようとしており、輸出促進だけが追求されることになってしまいます。

生産者に減産だけを押し続けた結果、米不足と価格高騰を招き、備蓄運営ルールを見直してまで備蓄米販売を行った農水省が、米不足を継続させながら、米輸入を拡大し、輸出で点数を稼ごうとしているとすれば、断じて許せるものではありません。

新聞「農民」

新聞「農民」