米不足 異常な高騰がなぜ続くのか 政府は米の価格と需給の安定に責任を持て!(2025年03月31日 第1644号)

昨年からの「令和の米騒動」以後、米価格は以前の2倍に跳ね上がっています。政府は1月に備蓄米の「放出」を発表し、やっと3月10日から入札を実施。主食である米価格の高騰は消費者にとって深刻な問題です。田植えが始まりつつありますが、消費者米価は下がるのでしょうか? 米不足は解消するのでしょうか?

米不足の背景は?

2020年にコロナ禍による自粛強制・休業、非正規労働者の首切りなどにより「食べたくても食べられない人々」が一気に増え、米需要が落ち込み20~30万トンの「米過剰」が発生しました。

生産者米価は1俵(60キロ)あたり8~9千円台にまで大暴落。しかし、政府は何の手も打たず、農家に21年に6・5万ヘクタール、22年に4・3万ヘクタール、50万トン以上の減反拡大を迫りました。

22年2月のロシアによるウクライナ侵略や異常な円安で、輸入原料に頼る加工食品などあらゆる食品がいっせいに値上げされると、生産者米価の暴落で相対的に値頃感のあるお米の消費が伸びました。

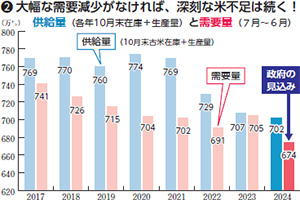

需要が21万トン増えたことで政府の需給見込みが狂いました。供給量700万トンのうちの2~3%、たった20万トン前後の需給の違いで生産者も消費者も価格の乱高下に苦しめられています。まさに自民党農政の失政です。

江藤大臣は「総量として足りないという認識は持っていない」と米不足そのものを認めていませんが、24年12月末在庫は253万トンしかなく、前年比で44万トンも減っており、米不足は明らかです。

米不足解消のためには、余裕のある需給環境をつくることです。そのためには政府が責任をもって米の増産をはかり、需給を安定させ、さらに政府備蓄米の積み増しが必要です。

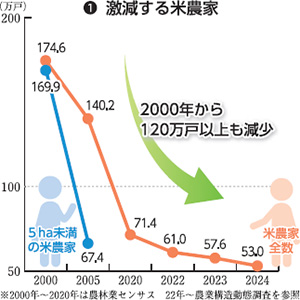

しかし、増産を呼びかけても米を作る農家がこの20年間で120万戸も離農して3分の1に減り、53万戸になっています((1))。

離農したほとんどは、政府の「大規模化一辺倒」の政策で切り捨てられた中小家族農家です。

このまま事態が推移すれば、2040年には国内生産だけでは国内の米需要を賄いきれなくなる事態も予想されています(全米販=全国米穀販売事業共済協同組合=「米穀流通2040ビジョン」)。

「需要に応じた生産」の失敗を隠すための備蓄米「放出」

3月14日に、「放出」された政府備蓄米の買い戻し条件付き売り渡しの入札結果が公表されました。提示数量15万トンのうち、14・2万トンが落札され、加重平均落札価格は60キロあたり2万1217円で、24年産米の9月~2月までの相対取引平均価格とほぼ同水準となりました。

これまで、不作や災害時でしか対応しないとしていた備蓄米「放出」を、「米の円滑な流通の確保をはかるため、一定期間後に買い戻すことを条件として、農協などの集荷業者に対して売り渡す」こととしました。

さらに、今回の対象業者は、(1)玄米の年間仕入量5千トン以上(2)25年8月までの播(は)種前契約など卸・小売業者、中・外食業者等への販売計画など有する者とされ、すべての集荷業者が対象ではなく、全農(全国農業協同組合連合会)や大規模農協、全集連(全国主食集荷協同組合連合会)などに限定され、入札参加者は全農をはじめ、わずか7業者でした。

このことは、今回の備蓄米販売が、円滑な流通や価格抑制が目的ではなく、全農などと24年産の事前契約を結んでいた、大手量販店や大手中・外食業者、ベンダー(炊飯業者)などへの供給量が農協の集荷減で不足する事態となり、その穴埋めをすることが、備蓄米放出に踏み切った真の動機と言えます。したがって、市場に備蓄米が行き渡ることは想定されず、米不足・米価高騰の改善につながる可能性はほとんどないと考えられます。

政府はこれまで、「需要に応じた生産」を繰り返し、米の減産を押しつけてきましたが、その失敗を隠すための備蓄米「放出」だということになります。

今年産も続く米不足・高騰、外米の輸入拡大

25年産米作付けは前年より増える見込みですが、同時に主食用米と加工用・輸出米等での米の取り合いが起こり、すでに、25年産加工用米は前年産の2~3倍の60キロあたり2万2千円以上とも言われています。

24年産米の不足・価格高騰は深刻なまま進み、25年産米も米価高騰は継続する可能性は大です。25年産米が不作になれば、米不足はさらに深刻化し((2))、外国産米需要をさらに拡大させることになります。国産米価格が5キロ4000円水準になっており、外米は1キロあたり341円の関税を払っても国内産米より安く納入できるため、外食産業向け中心に輸入は拡大する見通しです。

米の増産と米農家への所得補償、備蓄水準の引き上げ、中小家族農業経営の支援を政策の柱に据え、多様な農業の担い手の確保とともに思い切った新規就農者支援を行わなければなりません。

安心して買える米価を実現し、農家が安心して米を作り続けられる政策への抜本的な政策転換がどうしても必要です。

新聞「農民」

新聞「農民」