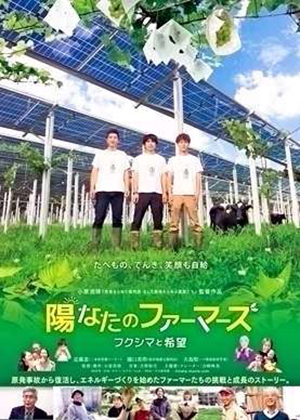

原発・エネルギー問題に向き合う農民の姿に迫った 映画『陽なたのファーマーズ フクシマと希望』(2025年09月15日 第1666号)

希望を広げて食料・エネルギーの在り方を変えたい

福島のひたむきな農家たちが出演

「この映画を通じて何よりも希望を広げたい」―。映画監督の小原浩靖さんは『陽なたのファーマーズ フクシマと希望』の全国公開を前にそう語ってくれました。福島の地で農業、食料生産、地域の人々と関わりながら原発・エネルギー問題に向き合う農家の姿に迫ったドキュメンタリー映画。小原監督に作品について話を聞きました。

監督 小原(おばら)浩靖さんに聞く

監督の小原さん

2022年公開の前作『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』は、元裁判官の樋口英明さんを主人公に描かれました。原発のぜい弱性を指摘する「樋口理論」などを紹介する裏側で、原発への「明確な対案」として営農型発電(ソーラーシェアリング)に励む農家が登場しました。今作はその農家たちが主役です。「前作の公開後、続きが作れたらいいな、と思っていました。彼らはとてもアグレッシブで次々といろんなことをやるので」

小原監督の言う「彼ら」とは、二本松市で6ヘクタールの農場でソーラーシェアリングで発電と営農をする農業法人Sunshine(サンシャイン)の近藤恵(けい)さん、塚田晴(はる)さん、菅(すげ)野(の)雄貴さんの3人です。今作はサンシャインの3人の日々を中心に展開されます(近藤さんとサンシャインは「農民」24年7月1日号に掲載)。農場に牛がやって来る、ブドウを初収穫する、などの折々で東京から二本松に通い記録し続けた小原監督。「ソーラーの下で放牧して育った牛を試食する3人を撮っていたとき(とても印象的なシーン!)、近藤さんたちの鮮烈な姿をレンズ越しに見て、『あ、これは映画だ』と強く思った。同時に、ソーラーシェアリングの実践者とこれだけ仲良くしている映画監督は他にいないだろう、と(笑)。僕にしか撮れない世界がある。今作の制作を決意しました」と話します。

農業やりたい!と思える映画に

映画の1シーン。

サンシャインの塚田さん(左)と菅野さん

映画では、農場で豊かな表情で作業にいそしむ農家とソーラーの下で育っていく作物たち、季節の移ろいの中でさまざまな生き物が登場します。土のにおいが映像から漂ってくるかのよう。同時に、今なお続く原発事故被害の実態を語る近藤さんや、ブドウの木の虫くいに苦悩する塚田さんの表情など、身につまされるシーンもあります。それでも不思議と軽やかな心地よさが包みます。小原監督は「この映画を見た人が『農業をやってみたい、やってみよう』と思ってくれることも1つの希望としてつくりました」と語ります。「前作を撮っている最中に強く意識するようになった『食料自給率』のこと。これはとんでもないことだ、と。食料問題とエネルギー問題の両方を解決できるソーラーシェアリングを多くの人に知ってもらいたい」

映画には福島県農民連の「ささき牧場」(福島市)の佐々木光洋さんや、有識者として龍谷大学の大島堅一教授も登場します。

地域を取り戻す家族の営み

川俣町ではソーラーシェアリングで米や野菜などをつくる齋藤広幸さんの家族も映画には登場します。近藤さんたちとはまた違う、家族経営で耕作放棄されていた地域を取り戻す、変えていこうとする姿。ここにも希望が描かれています。「近藤さんや齋藤さんたちがやっていることは、シンプルに『おいしいものを作ること』とも言えると思う。彼らの明るさや前向きさ、そこから出てくる言葉の力強さはそれだけで見る人を引きつけます」と小原監督。

映画中盤には前作の主人公、樋口さんも登場。説得力のある持論で簡潔に「原発とは何なのか」を説きます。

希望広げることが社会を変える

前作公開後、全国各地で自主上映会が広がりました。できるだけ上映会の場に足を運んできた小原監督。そこで聞いた多くの声が「希望を感じた」でした。その手応えを今作でさらに広げたい、と意気込みます。「社会が変わるときは、希望が広がったときだと思う。希望をテコに原発をなくしていく。原発推進派は、再生可能エネルギーに希望を持たれることを何よりも恐れていると思う。だから今作は、農業やエネルギーの問題に関心がない人たち、特に若い世代の人たちにも見てもらいたい。そういう人たちが『あ、これでいけるならこっちがいいね』と思えるように、仕掛けや工夫をたくさん施しています。前作を見ていなくても楽しめます」

◇

上映時間は98分。東京「ポレポレ東中野」で9月6日から順次公開。大阪「第七藝術劇場」10月4日から、福島「フォーラム福島」10月31日からなど、詳細は映画公式ホームページをご覧ください。

新聞「農民」

新聞「農民」