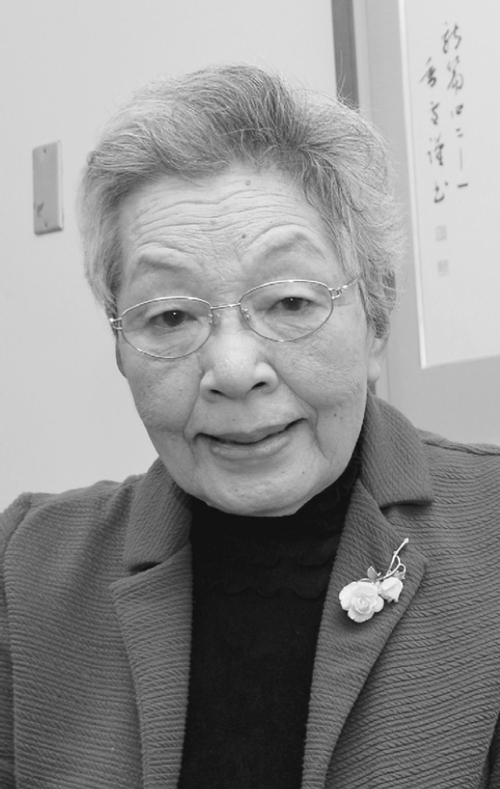

私は言いたい~食料自給率向上へ~ 私たちは食料の主権者 農業の未来に希望をもつ 第2回 公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会 平和部門長 川野 安子さん(2024年04月15日 第1597号)

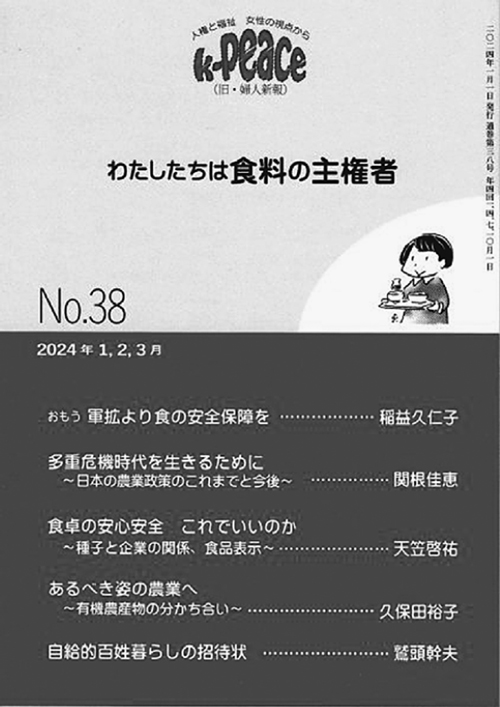

私たちは1月に発行物として、k―peace(ケー・ピース)第38号特集『わたしたちは食料の主権者』を出版しました。

矯(きょう)風会の活動部門の一つ、平和部門が担当し、企画しました。いま起こっている気候危機、自然災害、感染症のまん延、各地の戦争・紛争が食料の供給に大きな影響を与えています。

これらの問題に加えて、日本でも軍拡が推し進められ、ばく大な予算が振り向けられているなかで、私たちにとっての安全保障は食料だということをしっかり認識しなければならないと話し合いました。

食の問題に関心をもってもらい、みんなに知ってもらいたいという願いも込めて、私たちのつながりを存分に生かして、筆者も決めました。2022年に愛知学院大学教授の関根佳恵さんに「アグロエコロジー」についてお話しいただいた経緯から、執筆をお願いしました。

食の安全や種子の問題では、これまで私自身が消費者運動で存じ上げていた「市民バイオテクノロジー情報室」代表の天笠啓祐さんにお願いしました。

そして生産現場からは、有機農業の問題で日本有機農業研究会副理事長の久保田裕子さんがご執筆くださいました。

食料生産こそが本当の安全保障

どの章も、メディアなどにほとんど報道されない問題です。命のもとになる食料が戦略物資になったり、収益第一の巨大企業に支配されたりするのは容認できません。遺伝子組み換えやゲノム編集など人工的につくられた食品の市場流通も不安です。

大規模農業より家族農業の自然なサイクルの農業が、生態系にも地球温暖化対策にも貢献することが実証され、地産地消が注目され、国連も注目しています。

食料・農業・農村基本法の改定に、私たち消費者も注視しなければなりません。緊急時には1日イモ3食が押しつけられる食事メニューを農水省は考えています。私も戦争を体験し、飢えを経験した者として、ひもじさは忘れられません。当時は、お芋を食べている人でさえ、うらやましかったです。

亡くなった俳優の菅原文太さんは、「政府の役割は、戦争をしないことと国民を飢えさせないこと」と言いましたが、本当にその通りだと思います。現在でもガザで子どもたちが食べられずに亡くなっていくのをみるのは本当に辛いです。

若者が食の問題に関心をもって

私たちは食料の主権者です。若い人が食の問題に関心をもち、子どもたちのために、真剣に考え、行動を起こしている方々もおられます。

学校給食に有機米・農作物を取り入れる先行例が注目され各地に広がっています。素晴らしいことだと思います。公共調達が安定した生産にもつながることでしょう。小さな動きが突破口になって農業の未来に希望を持ちたいです。

◇

k―peace第38号 『わたしたちは食料の主権者』

出版 公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

全40㌻

金額 385円

注文は、日本キリスト教婦人矯風会ホームページから。

新聞「農民」

新聞「農民」