売る米がない! 米屋さん悲鳴 市場まかせの米政策破綻 生産と供給安定のため価格・所得補償・備蓄制度の確立を(2024年05月13日 第1600号)

需要増と供給減、在庫水準は大幅 減で米不足と米価高騰

2023年産米の市中取引の不足、取引価格の上昇が止まりません。

23年産米の作況は、新潟95、愛知96、秋田・滋賀97など7県が「やや不良」となったものの、全国作況は平年並みの101でした。

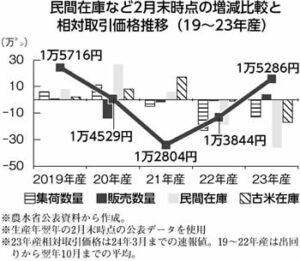

しかし、作付面積が前年比9千ヘクタール減の124万2千ヘクタールで、収穫量は前年比8万トン減の661万トンとなりました。2月末時点で全農や集荷業者による集荷数量も前年比12・4万トン減の248・8万トンとなっています。

さらに昨夏の酷暑による影響は米粒の糠層を厚くし、精米歩留まりを低下させ、ふるい下米など、特定米穀の発生量も前年比16万トン減になりました。結局、23年産米の供給量は全体として計画に比べて少なくなってしまいました。

一方、米の需要は増え続けています。コロナウイルス感染症の5類移行もあり、24年2月末の中外食など業務用向け販売は前年同月比で6・1%増、21年11月以降28カ月連続で増加しています。

さらに、家庭用向け販売も前年同月比8・0%増、7カ月連続でコロナ禍前を上回っているとされています。

この結果、2月末時点で23年産米の販売は前年より4・2万トンの増となっています。

2年連続20万トン以上の生産調整強化により、もともと新米不足であったうえに、政府の予想を上回る需要増により中外食などの業務用需要の強い銘柄の不足は深刻で、千葉県産ふさおとめ・ふさこがねなどが4月末時点には、置き場価格で1万9千円台まで上昇し、関東コシヒカリも2万円以上となっています。

未検査米でも1万7千円台、中米1万4千円台などとなっていますが、実際には、出物は少なく、卸・米穀店で売る米が不足する危機感が強まっており、高値であっても、旺盛な買い希望が寄せられています。

生産者に恩恵ない米価上昇でも24年産米の集荷競争激化は必至

しかし、これらの米価高騰は、生産者には何の恩恵もありません。3月までの23年産米相対取引価格は1万5286円(税・運賃込み)、JA出荷の農家に支払われた概算金・仮渡金はさらに低く、生産費を下回る水準でした。

現在の米価高騰が流通量のごく一部のものであるとはいえ、米屋さんにとっては死活問題であり、消費者にも影響は及びます。

現在、1俵2万円以上でないと、どんな米もお米屋さんは仕入れることはできず、銘柄もかなり絞られています。

24年6月末の民間在庫見通しは177万トンとされてきましたが、23年産米の主食用販売が想定以上に進んでいることから、24年の端境期には、さらに古米在庫は10万トン程度にまで減少する可能性があり、24年産米の出回り時期・収穫量が平年並みになったとしても、米不足の状態が継続する可能性があります。

生産・集荷・販売・在庫の増減はわずか20万トン程度のもので、700万トン程度の生産と需要量に対してわずか2~3%の変動で価格の乱高下が起きているのです。

米不足さえ招きかねない

今日の事態は、市場任せの米政策が米の需給を混乱させ、米不足さえ招きかねないことを示しています。

「米の過剰在庫」をあおりたて、生産者には生産調整強化と低米価、消費者には値上げ、米業者には米の確保の困難を押しつけるだけの米政策はすでに破綻しているのです。

価格保障・所得補償で水田を守り、米の安定生産と消費者米価の安定をめざすことは喫緊の課題となっています。

米屋から米がない事態が…

全国商工団体連合会 太田義郎会長

私は名古屋市内で米屋を営んでいます。いま、米屋から米がなくなる事態が起きています。

食味も見映えもよい米「あいちのかおり」が、一気に品薄になり、卸売価格が例年より3000円~5000円高くなり、4月20日からやむをえず小売価格を10キログラムあたり400円値上げしました。

このままいけば外食店にも影響がでて、廃業する店も。米屋も、これを機会にやめてしまうところもあるでしょう。地域経済への影響も大きいです。

今の状況から、米不足が起きるのは必至です。国民が食べる米よりも、輸出用の米の開発・販売を推進する食料政策は本末転倒です。

国は米の需給と価格の安定に責任をもつべきです。国民の食料をしっかり確保するのが国家の最も大事な役割です。何事も自由競争に任せ、食料への責任を放棄し、何よりも食料自給率の向上を放棄することをねらった「食料・農業・農村基本法」の改定を許してはなりません。

新聞「農民」

新聞「農民」