食料の輸入がストップしたら日本の農と食は?(2024年06月03日 第1603号)

「1日イモ3食」メニューの裏に日本農業壊滅の「ブラック試算」

基本計画の試算は全くの机上の空論

有事食料法案の廃案を

日本の食料自給率は名目上は38%ですが、肥料や飼料、種子、石油の9割前後は輸入依存で、本当の自給率は10%です。さらに小麦や大豆、飼料の輸入がストップした場合、国民の食生活と農業生産はどうなるのか――。

それをよく示しているのが、現行の「食料・農業・農村基本法」にもとづいて定められている「食料・農業・農村基本計画」(20年3月)です。これは行政文書としては最上位の閣議決定であり、基本計画の一部である「食料自給率目標と食料自給力指標」は、輸入ストップ時の“イザという時の食事メニュー”を「米・小麦中心」と「イモ類中心」の2パターンに分けて公表しています。

そのうち「イモ類中心」メニューの中身は、1日イモ3食、米は1日1食、おかずは野菜3食、魚は1日1回、卵は1・5カ月に1個、肉は23日に1皿、牛乳は4日にコップ1杯という悲惨なものです。

本紙でたびたび紹介してきたとおりですが、今回は「イモ類中心」メニューの裏側には何があるのか、農業生産はどう変貌するのかをさぐります。

農地の半分はイモ畑養豚・養鶏は壊滅(わずか2%へ)

「基本計画」が描いているのは

結論からいうと、基本計画が描いているのは(1)1日イモ3食分を供給するために、農地の半分をジャガイモ・サツマイモ畑にする、(2)鶏・豚は100分の2にまで減らすという日本農業壊滅の“ブラック試算”です。

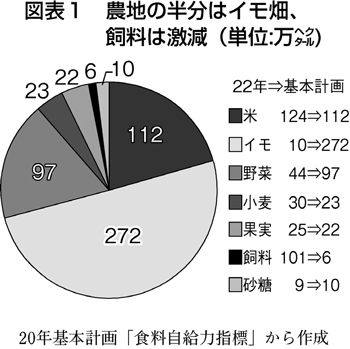

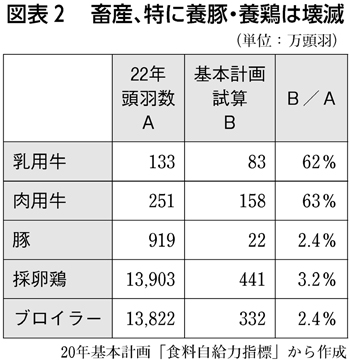

基本計画の「イモ類中心」のメニュー作成にあたって、農水省は作付体系や畜産飼養可能頭羽数を事細かに試算しています。その試算を分析したのが図表1、2です。

まず図表1。農地の半分は面積あたりのカロリー生産効率が高いイモ畑に作付転換され、現在の10万ヘクタールから272万ヘクタールに、27倍増になります。米は1割減、小麦は都府県の裏作麦だけ。野菜の作付面積は2倍に増えますが、イモ類の裏作・二毛作。飼料作物は101万ヘクタールから6万ヘクタールに激減します。

基本計画の試算では、大豆や茶、花などについては一切触れられていません。食事メニューにみそ汁や豆腐が一切登場しないのは、そのためでしょうか。野菜も裏作・二毛作一辺倒で、安定供給はおぼつきません。

次に図表2。畜産では、豚は900万頭から22万頭に、採卵鶏・ブロイラーは1億4千万羽から400~300万羽に、ほぼ壊滅します。牧草地を大幅に減らしたうえで、乳用牛と肉用牛も6割減になります。道理で、卵は1・5カ月に1個……という極度の動物性たんぱく質不足になるわけです。

イモできるまで何食べたらいい

土壌の持続性を保つための輪作体系や家畜のふん尿を堆肥として還元することについては、全く無視。有機農業面積100万ヘクタールをめざすという「みどりの食料システム戦略」はどこに消えたのでしょうか。

しかも、これらの試算は全くの机上の空論です。食料自給率38%とは、1月から食べ始めれば4月には食が尽きるということです。その後、イモができるまで、何を食べろというのでしょうか。1億羽、800万頭、100万頭の鶏や豚、牛を屠(と)殺して、“最後の晩餐(ばんさん)”をしろとでもいうのでしょうか。

いまこそ食料自給率向上を

農基法改定案と有事食料法案(食料供給困難事態対策法案)で政府は、食料自給率向上目標を投げ捨てる一方で、農家と流通・加工業者に罰則まで科して作付・流通統制を強制しようとしています。

基本計画の試算は食料や飼料、石油の完全な輸入途絶を前提にした試算であり、有事食料法における「特に深刻な段階」と必ずしも同じものではありません。しかし基本計画の試算が「特に深刻な段階」の最悪のケースを想定したものであることに違いはありません。

政府は、統制と罰則が例外的で軽微なものであるかのように装っていますが、農地面積の半分に及ぶイモ類の作付強要と、養豚・養鶏の壊滅を想定している政府試算のもとでは、戦時中の国家総動員法・作付統制令以上の強権の嵐が吹き荒れるといわなければなりません。

食と農の再生をめざす政治に

有事食料法を廃案に追い込み、国内増産と食料自給率向上、食と農の再生をめざす政治への転換は待ったなしです。

新聞「農民」

新聞「農民」