GMナタネ調査運動20周年 市民の手で明らかになった深刻な遺伝子汚染の実態(2024年09月02日 第1615号)

記念講演会・報告会開く

木村あやハワイ大教授が講演

講演する木村―平田さん

遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンは7月30日、都内で「遺伝子組み換えナタネ自生調査運動20周年記念講演会・報告会~市民の手で明らかになった遺伝子汚染~」を開きました。

2004年から遺伝子組み換え(GM)ナタネ自生調査活動が始まり20年。市民による科学的調査として全国規模で取り組み、毎年、報告会を開催し、その実態を確認してきました。農水・環境両省も、同様の調査を行っており、情報を共有してきました。

今回の報告会は、20年の活動を振り返り、市民による調査活動の意義を再確認するとともに、今後も活動を続け、GM汚染をなくし、生物多様性と食の安全を守るために開催しました。

市民の調査参加 社会運動と連携

記念講演として、ハワイ大学教授の木村―平田あやさんが「シティズン・サイエンス、参加型科学のジレンマと可能性」について報告。

「シティズン・サイエンス」(市民科学)の研究とは、一般市民の科学調査への参加を意味し、現代科学の閉鎖性への批判、科学と私企業との接近、健康への影響とデータの必要性から運動が拡大した背景を述べました。

その意義として、一般の人々の興味、ニーズ、生活に密着したデータの積み上げができたこと、社会運動と連携することで、農水・環境両省も調査に乗り出したこと、日本農業の現状や食への知識の向上、情報を共有することによる取り組み団体同士の連携につながっていることなどを語りました。

木村―平田さんは、「GMナタネ調査は、まさにシティズン・サイエンスそのもの。データ集めだけでなく、社会運動の手段としてさらに発展してほしい」と期待を寄せました。

内陸部でも発見 両耐性交雑種も

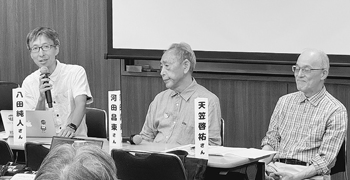

20年を振り返る(右から)天笠、河田、八田の各氏

遺伝子操作食品を考える中部の会の河田昌東さん、キャンペーンの天笠啓祐さん、農民連食品分析センターの八田純人所長の3氏によるトークセッションが行われ、20年にわたる調査で、遺伝子汚染の深刻さを浮き彫りにしてきた歴史を振り返りました。

天笠さんは、長野県など汚染が起きそうもないところでGMナタネの自生を発見し、除草剤ラウンドアップ(成分グリホサート)とバスタ(成分グルホシネート)を散布しても枯れない交雑種も見つかるようになり、他のアブラナ科植物との交雑種の発見、「隠れGM」と呼ばれる、検査キットによる1次検査では見つからないGMナタネの存在も明らかになったと指摘しました。

国内栽培許さず GMの存在実感

河田さんは、調査に取り組んだ地域で、搾油企業などと一緒に引き抜き活動を行い、汚染の拡大も防いできたこと、国内でのGM作物の栽培を許していないことなどの意義を語りました。

八田所長は、市民の募金で2次検査を行うPCR検査機器を導入でき、幽霊のような存在だったGM食品・作物を市民が実感できるようになり、「引き続き検査データを力にできるよう、みなさんの調査のバックアップをしていきたい」と激励しました。

38都道府県で53件のGM品種

キャンペーンの原英二さんから24年の調査結果の報告があり、全国38都道府県で調査が実施され、690検体を採取。グリホサート耐性が32件、グルホシネート耐性が18件、両耐性3件の計53件のGMナタネが発見され、陽性率7・7%で、前年より増加したことを紹介しました。

各団体が調査活動を報告。生活クラブ連合会、生協あいコープみやぎ、なのはな生協、生協パルシステム東京、コープ自然派事業連合、グリーンコープ生協、遺伝子操作食品を考える中部の会が、結果とともに、調査時の苦労や成果などを発表しました。

新聞「農民」

新聞「農民」