自民党農政が招いた「米不足」と「価格高騰」 食糧部会(10月)が基本指針 データに信用なし来年1月に再度見直し(2024年11月25日 第1627号)

「米不足」は必然

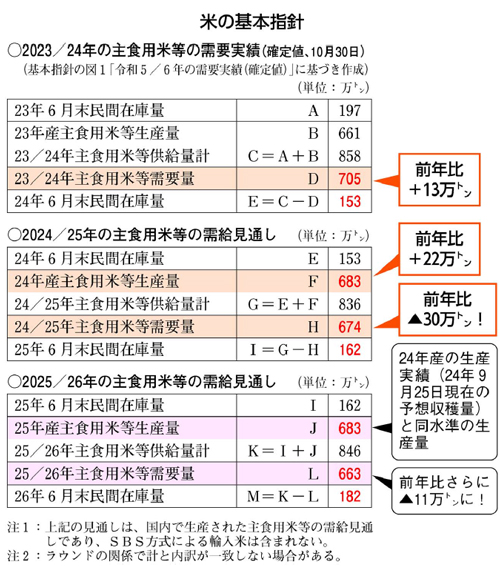

10月30日に開催された、「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」で了承された「米の基本指針」(図)では、2023年7月~24年6月の米の需要実績(消費量)は、前年比14万トン増の705万トンとなり、昨年指針の需要見通し681万トンから24万トンも多くなりました。

そして、6月末の民間在庫は、7月指針の156万トンからさらに減少し153万トンとなり、8~9月の早期米の「早食い」も前年比10数万トン増で、文字通り「食いつなぎ」状態が深刻だったことを証明する結果となりました。

しかも、今回の基本指針によほど自信がないのか、来年1月に食糧部会を再度開催し、需給見通しをさらに見直すとしています。

わずかな「米余り」で米価下落を引き起こし、生産調整の強化だけを生産者に押し付けてきた結果、作柄不良やわずかな需要変動で米不足と価格高騰を招いた政府の責任はきわめて重大です。

24年産は奪い合い

今年5月には、市中価格もうなぎ上りとなり、米穀店からは「売る米がない」との悲鳴があがり、スーパーの陳列棚からお米が消える状態が連日、続きました。

米が不足すれば、価格が上昇するのは当然なのですが、生産者にとっては、23年産米の概算金は1俵(60キロ)1万3千円前後。多少の追加払いがあっても、2万5千円以上に高騰したスポット価格には遠く及ばず、結局、23年産米の価格高騰は生産者には無縁のことでした。

23年産米の不足と価格高騰を反映し、24年産米の農協概算金・仮渡金は、前年比5千円~7千円の上昇になりました。

しかし、市場では深刻な米不足の状態にあり、全国の産地では、概算金を大きく上回る2万5千円前後の買取価格で業者の集荷が行われ、農協集荷が減少しました。

その結果、全国農業協同組合連合会(全農)などからの仕入れが減少する大手卸や商社などが、資金力を背景に商人系業者から仕入れを強化したため、市中価格をさらに高騰させ、米屋さんの仕入価格は3万円程度にまで高騰しています。現在は米そのものが回ってこないのが実態です。今年5月頃からの「米不足」が、24年産米では、すでに始まっているのです。

無策、無慈悲の自民党政治が農家と国民を追い詰める

2011年の東日本大震災・東電福島原発事故により米不足状況が生まれ、市場からも作付け増が求められました。しかし、12~13年は連続で作況102となり、市場在庫を増加させる結果となりました。

12年末に発足した第2次安倍内閣は、「米戸別所得補償(10アールあたり1万5千円)を廃止し、豊作などにより生まれた在庫を市場に放置した結果、米価は暴落し、14年産米の農協概算金は6千円台まで落ち込みました。

大規模経営ほど米価下落の痛みは激しく、経営の将来を悲観し、自殺者も出る事態となり、米づくり農家の意欲も大きく減退させました。

さらに、20年からの新型コロナウイルス感染拡大による行動制限、安倍首相の科学的根拠のない学校の一斉休校要請による給食中止などが原因の米需要の消滅は、市場に過剰在庫を発生させ、21年産米概算金は8千円台まで暴落しました。

第2次安倍内閣は二度にわたり、米農家を見殺しにしたのです。

現在は、年間需要量を賄えない生産量まで減産させた結果、米不足によって米価は上昇していますが、破綻した「米政策」と冷酷無慈悲な自民党政治が続く限り、離農はますます加速し、日本の食料生産基盤の崩壊を止めることはできず、米不足と価格の乱高下が繰り返されることは避けられません。

「米の消費は毎年減り続けるもの」という固定観念にしばられ、思考停止状態に陥った政府が作成する米の需給計画は誤りを繰り返してきたのが実態です。食糧部会を何度開催しても、米の増産に転換しない限り、安心して作り続けることも食べることもできません。

(農民連ふるさとネットワーク 湯川喜朗)

新聞「農民」

新聞「農民」