青年は農村をめざす 農業の担い手づくりを交流 豊かな農村を未来に引き継ごう(2024年12月09日 第1629号)

農民連 東北ブロック交流集会

就農や栽培技術の悩みに丁寧に答えました。右端が小山教授

青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県農民連で構成する東北農団連は11月28、29の両日、福島県二本松市の岳(だけ)温泉で第40回東北農民運動交流集会を開きました。今回のテーマは「青年は農村をめざす」。農村の担い手づくりについて交流しました。

福島

県がワンストップの就農支援窓口を設置

28日の交流集会では、開催県である福島県農民連の根本敬会長があいさつ。福島県農民連の35周年式典で「食・命――あらたな未来は農村から」をテーマにしたことを述べ、「農村のもっている力を誇りとして自覚することをめざして、農民の困難のあるところに駆けつけ、要求を聞き、自分で考え、仲間とよく話し合って行動し、青年に未来を託そう」と訴えました。

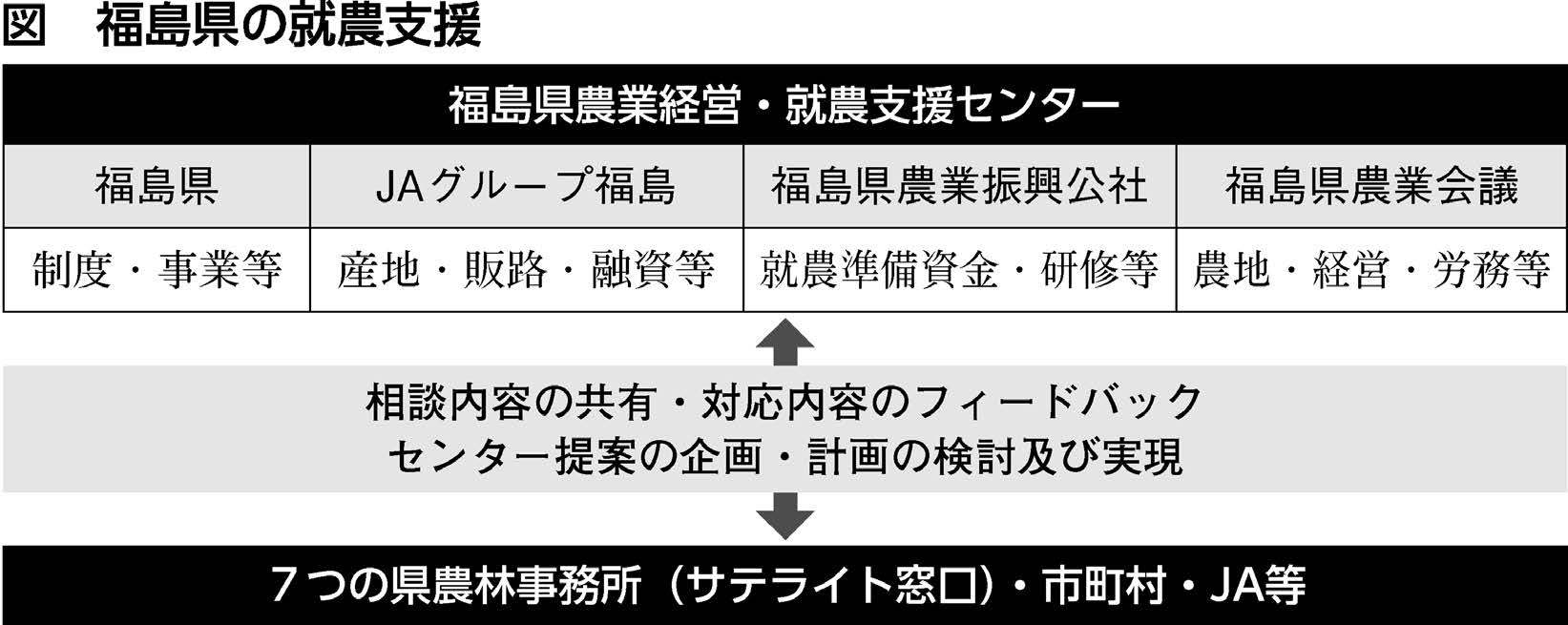

福島県に就農から農業経営までのワンストップ支援窓口である「農業経営・就農支援センター」が設置され(図)、「ふくしま農業人フェア」などのイベントも開催しながら支援・相談にあたっていることを紹介しました。

世界と日本で食料と農業の危機が進行するなかでも、新たな胎動があると述べ、若者の農業への関心も高まっているもとで、農村の暮らしがすばらしいものであることを伝え、新しい未来への展望を示そうと呼びかけました。

福島大学食農学類の小山良太教授が「日本農業の未来デザイン」と題して講演。穀物、肥料、飼料の輸入依存の実態を指摘し、輸入依存の食料政策からの転換の必要性を強調。農家人口の減少、高齢化の進行が見込まれるなか、多就業経営、兼業、直接支払いの充実が求められるとともに、環境保全・維持型・循環型農業、アグロエコロジーの普及が必要だと述べました。

あだたら食農スクールファーム

耕作放棄地に農場設け、交付金活用し担い手育成

佐藤佐市さん

担い手・就農支援の取り組みのシンポジウムを開き、安達地方農民連の前会長、佐藤佐市さんが研修生受け入れの課題について報告。二本松市の東和地区(旧東和町)で2005年の合併後、安全・安心な農作物を栽培し、消費者と交流しながら産直活動を進めるために「ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」が発足し、新規就農者の受け入れを始めたことを紹介しました。

さらに中山間地等直接支払い交付金の「集落機能強化加算」を活用して耕作放棄地に農場を設けたことと、担い手育成のための「あだたら食農スクールファーム」の取り組みにふれ、「今後、農村をどう作り変えていくかの新しいテーマに挑戦するチャンスだ」と激励しました。

新田弦五さん(右)と久美子さん

佐藤さんのアドバイスも受けながら、春から50品目を栽培する新田弦五さん(44)、久美子さん(39)夫妻も報告。弦五さんは「1年を通してやりたかったことができている。担い手としてがんばり、若い世代を引っ張っていこうという自負がある。これからの子どもたちのためにも豊かな農村を残さなければならない」と熱く語りました。久美子さんは、耕作放棄地が増えるのを目の当たりにしても、自ら野菜をつくりながら、「自分の食卓・家族を自分たちの手で守りたい」と決意を述べました。

ハヤブサの会

若手生産者で就農支援の会を設立し国から認定も

桑原翔太朗さん

農民連組織としての担い手支援では、須賀川農民連青年部(ハヤブサの会)の桑原翔太朗さんが発言。2年間の研修後に就農をスタートさせようとしても、ハードルが高く、定着するのが困難な現状に対して、自分たちの農業経営を見直し、就農を支援しようと若手生産者が中心になり、認定研修機関を設立し、就農支援機関として県からも認定されたことを紹介。離農者を出さないために独立就農するまでサポートしていることを述べ、20代から30代を育てるためにも、40代から50代の生産者が中心になってがんばることが必要だと訴えました。

◇

その後、10のグループに分かれて討論。全体討論では、グループ討論の結果の報告とパネリストへの質問が出され、後継者や結婚問題、施肥・栽培技術などについての問いに、報告者は丁寧に答えていました。

2日目(29日)は、浪江町や双葉町の原発事故被災地を視察しました。

新聞「農民」

新聞「農民」