国連「家族農業の10年」 7年目に オーガニック給食を推進する 栃木・小山市 浅野正富市長(全国オーガニック給食協議会監事)「10年」の意義を語る(2025年01月13日 第1633号)

小規模・家族農業の役割さらに大きく

地産地消の取り組みで成果

学校給食にオーガニック食材

今年(2025年)は国連「家族農業の10年」(19年~28年)の7年目です。弁護士として、種子法廃止違憲訴訟弁護団の一人を務め、現在は全国オーガニック給食協議会監事、栃木県小山市長を務める浅野正富さんに「10年」の意義を語ってもらい、いまの農政の問題やオーガニック給食の必要性を聞きました。

浅野正富(あさの・まさとみ)

1957年生まれ、小山市出身。88年から弁護士。2009年にNPO法人ラムサール・ネットワーク日本事務局長(現在は理事)。20年に小山市長就任、24年に再選。

小農・家族農業は世界の潮流

「10年」と並行して、2018年に国連総会で採択された「小農の農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」(小農宣言)は「種子の権利」を規定し、さらに小規模・家族農業・農民が種子の保存、交換、販売などに大きな役割を果たすことをうたっています。

こうして小規模・家族経営農民を大事にし、小農の権利を最大限に尊重しなければならないのが世界の潮流です。しかし、日本政府は「10年」について、ほとんど広報をしていません。種子法も18年に廃止されてしまいました。農村人口や農業者が減り、農村部が疲弊しているなかで、政府はどこを向いて農政をやっているのでしょうか。

小山市は、関東平野の真ん中に位置し、東京への通勤圏でもあり、若者も生活しやすい環境にあります。明治22(1889)年に町村制が敷かれたとき、全人口は約4万人。市内に10地区あり、どの地区も人口が2千~5千人ぐらいでした。

市制が敷かれた昭和29(1954)年には人口が8万3千人と倍になり、10地区すべてで人口が増えていました。

昨年は市制70周年で、人口は16万6千人とさらに倍になりましたが、10地区中4地区では、明治のときよりも人口が減り、1~2地区は明治のときの約半分になってしまい、人口が偏在しています。市街地は人口が増えましたが、農村部に人が住まなくなったことを意味しています。

全国でも農村部に人が住めなくなり、高齢化、過疎化が進んでいます。それは、歴代政府による、小規模・家族農業への完全否定があり、土地の大規模化、企業化を進めてきた農政に原因があると考えています。改正された「食料・農業・農村基本法」でも食料自給率という文言はあるものの、目標もあいまいなまま。農村部の人々にとって、未来も展望もなく、「地域計画」も市町村が「ただ作ればよい」「とりあえずやっている」というものになっています。

市民参加の給食オーガニック化

戦後の農政は、農産物の関税引き下げ、輸入自由化が推し進められ、食料自給率も下げられてきました。矛盾だらけの農政のなかで何ができるのかと農家や市民が取り組んできた課題の一つがオーガニック農産物や食べものを増やすことです。

そのために、公共調達、学校給食にオーガニック食材を採用してもらい、有機農産物を子どもたちが食べ、親にも関心をもってもらう。食は人間が生きていくうえでの基本ですから、農業全体をどうしたらいいのかを真剣に考えることが大事です。そのような目的で全国オーガニック給食協議会が発足したのです。

農水省の「みどりの食料システム戦略」は、2050年までに有機農業の取り組み面積を25%(100万ヘクタール)に拡大するなどとうたっていますが、これを実現できると思っている人はほとんどいないと思います。実現するには、欧米のように食料安全保障のために、国が農業をしっかり支える体制整備が何よりも必要とされます。

小山市は、子育て世代に移り住んでもらえるようさまざまな施策を実施しています。なかでも地産地消の取り組みは、学校給食でも成果を上げ、市内食材は28・4%、市内を含む県内食材は78・7%、県産率は77・7%を占めています。学校給食を通じて地元の農業を身近に感じてもらうことが大事です。

次回フォーラム幅広い参加目標

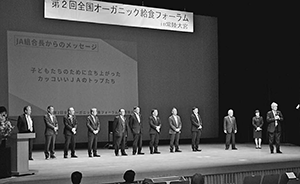

第2回全国オーガニック給食フォーラムで壇上に並んだJA組合長ら=11月8日

昨年11月に茨城県常陸大宮市で第2回全国オーガニック給食フォーラムが開催され、全国のJA組合長のみなさんがズラリと壇上に並び、気勢を上げてくれたのは大変心強く思いました。当日は会場もいっぱいで、全国で50ものサテライト会場も設けられたというのは関心の高さを示していると思います。

小山市は2026年に第3回フォーラムを開催します。私も常陸大宮のフォーラムの最後に閉会あいさつを述べ、「小山市の場合、オーガニック給食をすべて有機米で対応しようとすると約60ヘクタールを耕作しなければならない。2年後、みなさんをお迎えするころにはこれを達成できるようにしたい」と決意表明しました。今年は30ヘクタールはなんとか達成できそうです。何年か後には学校給食提供分全量を達成したいと思っています。

フォーラムのテーマはオーガニック給食ですが、生物多様性や環境問題などに携わっている幅広い人々にも参加してもらい、生態系の輪のなかでそれぞれがつながり、影響し合っていることを学び合えるようにしていきたいと考えています。

農業の現状は厳しく、多くの問題を抱えていますが、そうした現状を国民に発信し、共有してもらうことが必要です。食と農に関係のない人なんていません。そこで実際に農業に携わっている農民連のみなさんが農業の諸問題やすばらしさを国民に積極的に発信していくことが大事であり、そのことを大いに期待しています。

新聞「農民」

新聞「農民」