財政審建議 「飼料用米助成の廃止」は撤回を! 食料自給率の引き上げに逆行

国産の飼料米使う養豚農家にも大打撃

群馬農民連 副会長 上原 正(下仁田ミート(株)・安中市)

年間1200トン 飼料用米を餌に

群馬県の「下仁田ミート株式会社」では、母豚1400頭の一貫経営(※繁殖から肥育までを一貫して行う経営形態)を営んでいます。

11月に開催された財務省の財政制度等審議会で「水田活用の直接支払交付金」を巡り、飼料用米を対象から外すよう提起された、という報道を耳にした時は驚きと怒りが込み上げてきました。

弊社では、飼料用米を肥育期の2カ月間に20%の割合で給与しています。年間約1万2000トンの配合飼料を使用し、そのうち肥育用飼料が約50%の6000トンで、その20%なので年間1200トンの飼料用米を使用しています。

生協と提携した産直お米育ち豚

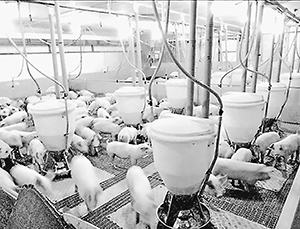

衛生管理の徹底した下仁田ミート(株)の豚舎

弊社では、2010年から生協と連携して、飼料用米を給与した豚肉の供給を開始しました。

目的は、(1)産直提携事業の一環として、(2)国産飼料活用による自給率向上への貢献、生産者と消費者が協同する「産直事業」に「耕畜連携」を加えたあらたな協同モデルとする、(3)休耕田の有効利用による田園の保全を目的に、日本の農業・畜産業の振興と「食」に貢献する、ことです。

出荷先のコープデリ連合会は、1都7県で展開し、生協の事業連合組織としては最大規模です。弊社を含めて全国61の農場で生産されている「産直お米育ち豚」は、2023年度には14・5万頭と、国内豚肉生産の1%近くになりました。1頭当たり約40キロの飼料用米を与えますので、「産直お米育ち豚」ブランドだけで年間5800トンを使用していることになります。

この「産直お米育ち豚」の年間売り上げは100億円を超え、飼料を作る組合、豚を育てる畜産農家、コープデリや加工業者、消費者までがつながった良いモデルとなっています。

飼料用米利用は養豚家の助けに

ミニマムアクセス(MA)米を給与している養豚家もいますが、生協と取引している養豚家は、前述の目的のために国産の飼料用米しか使用できません。

私たちは国産の飼料用米を輸入トウモロコシの代替として15年間利用してきました。開始当初は飼料用米の方が若干高めでしたが、2020年の秋からの配合飼料価格の高騰により、飼料用米が相対的に割安となり、養豚家の助けになっています。配合飼料価格はこのところ値下げ傾向にありますが、それでも1トン当たり2万円と高止まりしたままです。

助成廃止で飼料用米は激減必至

こういう状況下で飼料用米助成がなくなれば、昨年の米不足による主食用米の価格の上昇を考え合わせると、飼料用米を栽培する農家がいなくなってしまうのではないかと危惧しています。地元の農家は「飼料用米より(価格の上がった)主食米を作った方がいい」ということで、「来年は飼料用米の作付けが半分に減るだろう」と言っています。

しかも農水省は飼料用米の一般品種の単価を今後3年間、段階的に引き下げる方針で、江藤拓農水大臣も「これは決めた通り引き下げる」と言っています。

飼料用米の専用品種を作れば補助金は減りませんが、群馬県の中山間地域では一枚の田んぼの面積が小さく、隣の田んぼと同品種を作らなければ異品種混入を起こすので、現実問題として専用品種への変更は難しいのが実情です。

この上さらに「飼料用米助成」が廃止されれば、飼料用米を栽培する農家は大幅に減少し、飼料用米価格は上昇し、畜産農家は飼料用米を使用することができなくなります。

酪農家より減少が早い養豚農家

24年の豚肉市況(価格)はかつてなく上昇していますが、23年と24年の夏の猛暑で豚が弱ってしまい、受胎率が低下し、疾病により死亡率が増加するなど、出荷頭数が減少しています。

酪農家の戸数も24年10月に初めて1万戸を割ったと中央酪農会議が発表しましたが、養豚農家戸数の減少率は酪農家以上に多く、3000戸を割るのも時間の問題です。

農水省は財務省に毅然と反論を

江藤農水大臣は就任記者会見で、財政審建議に対して「ひとつの意見として承る」と述べ、「農水省の予算は増額する」、「野党の意見も尊重する」と述べています。財務省による農業予算削減要求に屈せず、農水省は毅然と反論し、「飼料用米助成」を続けるべきです。

新聞「農民」

新聞「農民」