酪農危機の打開は直接支払いで!! 政策展望とアグロエコロジーの観点語る(2025年01月27日 第1635号)

FFPJオンライン講座

北海道大学大学院准教授 清水池 義治さん

国連「家族農業の10年」と連携し活動するFFPJ(家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン)は2024年12月20日、「酪農危機の打開に向けて~アグロエコロジーがひらく未来~」と題してオンライン講座を開催しました。FFPJがほぼ毎月開催している講座で、今回は北海道大学大学院農学研究院准教授の清水池義治さんを講師に、現在の酪農危機の状況やその打開に向けて政策的展望を学びました。清水池さんの講演要旨を紹介します。

いま、令和の酪農危機と言われる大変な状況が続いています。

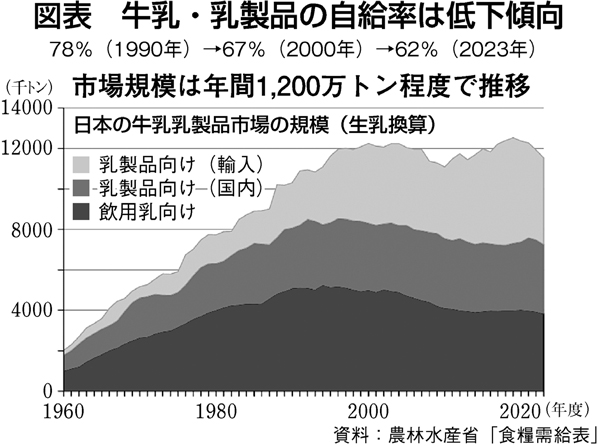

はじめに全体的な話をすると、国内で消費される牛乳・乳製品の量は生乳換算、積み上げで年間1200トンほどです(図表)。この数字は多少の増減はありますが、実は90年代後半からあまり変化していません。人口減少の中で一人当たりの消費量が増えており、牛乳・乳製品の輸入量は増加傾向にあります。牛乳・乳製品の自給率は90年78%から23年62%と低下しています。総合食料自給率がほぼ変わらない中で、牛乳・乳製品の自給率はかなり下がっています。

危機の現状と実態を解説

現在の酪農危機の最大の要因は、酪農における生乳生産のための資材が高騰していることです。特に重大なのは配合飼料の価格です。20年の価格と比較すると、22年後半から急激に上昇し1・5倍で高止まりしています。酪農の生産費におけるエサの割合はとても高く、北海道で約3割、都府県では約半分にものぼります。買いエサに頼る経営はより厳しさを増し、酪農家全体で非常に厳しい経営状態にある、ということになります。

同時にいま起こっているのは、同じ経営規模であっても収益の格差が大きく広がっていることです。これは単にエサの問題ではなく、「飼養頭数維持+粗放化」や「飼養頭数削減+コスト削減」などによる所得増加が図られているかどうかで差が出ている、と言われています。これは牛をどれだけ健康的に飼っているかどうかが経営に直結している、ということになります。

生産費の急騰と高止まりを受けて22年11月以降、生産者乳価が飲用・加工用合わせて4回引き上げられました。これにより牛乳の小売価格は、20年と比べて23年後半以降、1リットルパックで約50円値上がりしました。そしてこれによっていま、牛乳消費が減っています。

ですから、酪農経営のことを考えたら乳価をもっと上げないといけない、しかし上げると小売価格も上がり、その結果消費が減る、という非常に困った状態になっています。

見直すべき「合理的価格」

昨年5月に改定「食料・農業・農村基本法」が成立しました。その議論の中で農林水産省は「合理的な価格」という言葉を強調してきました。農水省が言う合理的な価格とは何か。これは「需要に応じた生産を前提としたコストベース価格」を意味します。生産調整をした上で価格が形成されれば、それが合理的な価格であり、これが実現できれば国は1円も出さずに農家経営が維持できる、という考えです。しかしこれではうまくいかないから大変なのです。

農産物のコストすべてを小売価格に転嫁して消費者に負担してもらう考え方は見直さなければいけません。政府から農家に直接お金を払うことが必要です。

多様な経営守る所得支持こそ!

酪農家が希望を持てる政策の展望を述べます。私は、補正予算での単年対応ではなく、法律に基づく経営安定化対策で所得支持をしていく必要があると思っています。

食料安全保障の確保、酪農経営の多様化の確保の重視を目的とした法律をつくり、乳牛一頭あたりに交付金を支払うしくみです。この基礎単価にさらに上乗せを実施します。例えば、一定以上の乳質の確保ができている、家族経営である、自給飼料をつくっている、放牧や有機での生産をしている、食育の機能を果たしている、などを加算要件に加える。これにより家族経営も大規模経営も守り、地域ごとの経営の多様性を確保しながら、よりアグロエコロジーの観点に近づけていく、という方法です。

この政策の予算規模としては財源との兼ね合いもありますが、乳牛一頭あたり10万円出すとすると約700億円が必要になります。いま、酪農への年間予算は約1000億円なので、それを考えれば払えないことはないですが、北海道を中心に拠出されている加工原料乳補給金(約400億円)の役目を維持しながら、交付金予算に付け替えることも可能だと思います。この所得支持政策により消費者負担も軽くしていきます。

北海道の酪農はもちろん大変な状況ですが、いま都府県の酪農がより深刻な状況です。現在の生産状況は、牛乳の消費量の減少以上に落ち込んでいます。都府県すべての生乳を飲む牛乳にあてたとしても足りない。こうなると、北海道が都府県の牛乳のために道外に生乳を出してあげないといけなくなり、北海道でつくっている乳製品が減り、輸入依存が高まってしまいます。

酪農が地域社会で果たす役割は様々あります。耕種農家との連携による耕作放棄地の活用、関連事業者の収入や雇用維持、地域への愛着醸成などで自治体の人口維持と税収確保で、酪農が元気なら地域が元気になります。日本の酪農をより持続的に発展させ次世代に継承していきましょう。

◇

講座の動画はFFPJホームページから見ることができます。

新聞「農民」

新聞「農民」