政府 拒み続けた備蓄米「放出」ルール見直し 子ども食堂・フードバンクでは活用拡大(2025年02月10日 第1637号)

米不足はない、「流通が滞っている」

1月31日、食料・農業・農村政策審議会食糧部会が開催され、昨年10月の「基本指針」の需給見通しの変更と、備蓄米販売のルール見直しの審議が行われました。

農民連は、米不足・価格高騰の動きをいち早く察知して政府に昨年4月頃から米不足の可能性を警告し、繰り返し備蓄米の活用を要請してきました。お米屋さんの全国組織である日本米穀商連合会(日米連)も、会員アンケートの結果も踏まえ、政府への備蓄米放出の要請を行ってきました。

8月にはスーパーなどの店頭から米が消え、消費者が米を買えなくなる事態が全国で起きました。それでも政府は、「新米が出回れば、量も価格も落ち着いてくる」との立場を崩さず、備蓄米放出を頑なに拒否し続けました。

さらに9月以降もスポット価格だけでなく、相対取引価格も急上昇し、昨年5月以降に起きた米屋さんの仕入れができない事態が、2024年産米の本格出回りの最中に起きるという異常事態が続いていました。

24年産米の生産量は前年比18万㌧増でありながら、12月時点の農協等の集荷量は、21万㌧減の216万㌧にとどまり、在庫量は48万㌧も減少する事態に至りました。

このような事態をうけ、米卸の全国団体である全国米穀販売事業共済協同組合(全米販)をはじめ、日本総菜協会、日本炊飯協会、日本米穀工業協同組合など、これまで備蓄米販売に慎重だった団体も、原料仕入れの見通しが立たない状況となり、備蓄米活用を政府に要請しました。

焼け石に水 米不足は終わらない

米政策の転換が必要

このような業界からの要望もあり、これまで不作による供給不足や地震など緊急時に限っていた備蓄米の放出を、流通が滞っている場合等に「買い戻し条件付き売渡し」という方式をとることにしました。

しかし、販売対象が農協などの集荷業者で、政府に備蓄米として売り渡す予定の24年産米を、卸売業者等との事前契約の不足分の穴埋めに回すということであり、お米屋さんの仕入れにまで回ることはほとんど期待できません。「口先介入にすぎない」という批判もあるほどです。

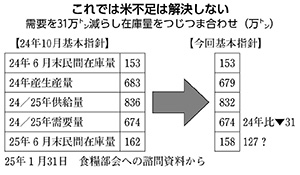

需要見込みを24年比で28万㌧も減らし、今年6月末在庫を158万㌧につじつま合わせをしています(図表)が、こういういい加減な見通しでは、米不足の改善にはつながりそうにありません。

それでも、運動で頑なな政府を動かして不作等以外での備蓄米「放出」がルール化されたことは、大きな意義があります。

また、農民連と新日本婦人の会が備蓄米の放出とあわせて要請をしていた子ども食堂やフードバンクへの備蓄米の利用拡大も2月から実施されました。米不足の下で、学校給食、病院給食など施設の米の仕入れも困難を極めており、備蓄米放出の対象にすることなど、引き続き運用の改善を求める必要があります。

なにより、小手先の放出ルール変更ではなく、備蓄水準の拡大、機動的な備蓄運営にしていく必要があります。現在の米生産抑制方針のもとでは、放出したあとに備蓄数量を買い戻すことが非常に困難です。生産抑制のみを押し付けてきた米政策そのものを転換し、米の増産に踏み切ることが求められています。

なお、マスコミの一部は農家の売り惜しみが米価暴騰の原因であるかのように描いていますが、農家は基本的に出荷済みであり、米価暴騰の責任はないことを最後に指摘しておきます。

新聞「農民」

新聞「農民」