こんな「基本計画」案では、食と農の危機は打開できない 食料・農業・農村基本計画 農政審企画部会 骨子案を斬る!(2025年02月17日 第1638号)

2月5日に食料・農業・農村政策審議会企画部会が開かれ、3月中に決定される「食料・農業・農村基本計画」の骨子が示されました。2月中旬に地方意見交換会を開き、3月初旬にも食料自給率目標を含む基本計画案が示される予定です。

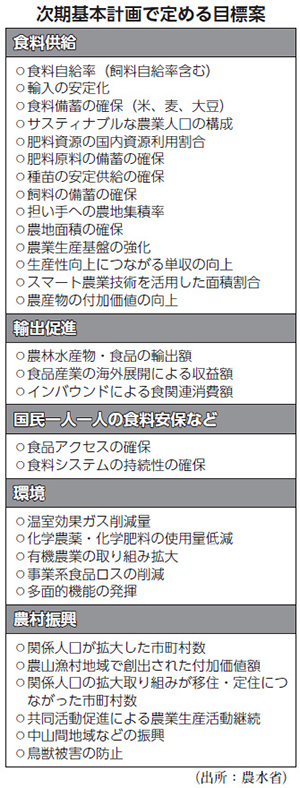

自給率向上を唯一・最大の目標から、30目標の一つに格下げ

しかし、肝心の食料自給率向上目標は依然として示されずじまい。現在の基本計画では自給率を2030年までに37%から45%に引き上げることが唯一の目標です。ところが新計画(25~30年)では「食料自給率」を目標にするとはいうものの「向上」は明記されず、さらに食料自給率目標を30もある目標の1つに埋没させ、目標を「見えなくさせる化」することをねらっているといわざるをえません(表)。

企画部会では、目標を並列的に並べるだけでは国民と農民に何を訴えたいのかが「見える化」されていないという批判が相次ぎました。

また、JA全中(全国農業協同組合中央会)の山野徹会長が「5年後の目標が下がったと受け止められないようにしてほしい。自給率については中長期の10年目標も設定していただきたい」と注文をつけましたが、農水省は全く無視。新基本計画で自給率目標引き下げをねらっている危険性さえあります。

もともと民主党政権時代に決められた2015年基本計画で自給率目標50%が掲げられましたが、安倍自公政権が決めた20年基本計画で45%に引き下げられました。

石破首相は農相時代から「自給率嫌い」の主張を繰り返しており、昨年9月の自民党総裁選では「自給率の概念そのものが問題」だとし、自給率目標をやめて「自給力目標」に変えるべきだと主張しました。

「基本計画」の骨子では、石破首相お気に入りの「自給力の確保」が盛り込まれました。しかし「自給率」と「自給力」は大違いです。自給率向上のためには国内生産を増やさなければなりませんが、自給力はイザという時には国民にイモを食わせればいいというもので、食料・農業危機の打開にはなんら手を打たないものです。

輸出促進が食料安全保障よりも上位の目標に

新計画では輸出促進が食料安全保障よりも上位テーマに格上げされて、▼農林水産物の輸出額、▼食品産業の海外展開による収益額、▼インバウンドによる食料消費額が目標数値として掲げられています。

企画部会では、日本生活協同組合連合会の二村睦子委員などが「順番が逆だ」「まずは国内の食料需給をしっかりしてほしい」と批判しましたが、農水省は「輸出は重要」として、順番を変えるつもりはないと拒否しました。

政府は米の輸出拡大に向けたプロジェクトを立ち上げ、大区画化とスマート農業導入50%以上などで米の生産コストを現在の半分近くの60キロ当たり9500円に引き下げ、アメリカ産米と競合できる水準にするなどとしています(日本農業新聞、2月3日)。

「いまや外食・中食企業にとって安定供給を受けられる米は外国産米になってしまった」といわれる状況のもとで、「令和の米騒動」対策として根本的な政策転換が求められているにもかかわらず、無能・無責任きわまりないといわなければなりません。

価格保障・所得補償に一言もなし

法律もつくり、コスト指標を作成し、合理的な価格形成に取り組みましょうと掛け声をかけるだけで、欧米並みの価格保障については一言もなく、もっぱらコスト引き下げの説教だけ。

「価格転嫁というが、消費者負担にも限界があるから、生産者に必要な支払額と消費者が支払える額とのギャップを直接支払いで埋めるのこそが政策の役割だ」(鈴木宣弘東大特認教授)。

私たちが要求しているのは、EUやスイス並みに食料供給保障と農地・環境保全、直接支払い(所得補償)制度ですが、基本計画骨子案にはその片鱗もありません。

これで担い手は確保できるのか

委員である大津愛梨氏は「大規模経営体や企業的経営体に焦点が置かれすぎ」と批判し、アグロエコロジーの担い手であり、国土保全に役割を果たす家族農業や中小経営体も重視するよう求めましたが、これにも全く答弁なし。

また「幅広い新規就農者の確保」を言うものの、口先だけで具体策はなんら明示されていません。私たちは基本計画に、新規就農者育成の目標数と具体策を明記することを要求します。

基本計画は3月中に閣議決定されます。国会で多数を占める野党とも連携し、国民と農民の意見を十分に反映させ、基本計画に自給率向上や農家の所得補償、米増産、新規就農者支援などを盛り込ませるために奮闘しましょう。

新聞「農民」

新聞「農民」