福島のいまと原発政策を考える 原発事故から14年 原発に依存しない社会をいまこそ(2025年06月02日 第1652号)

全国革新懇などシンポジウム開く

国をあげた復興政策の実態を問う

5月18日、福島県二本松市でシンポジウム「いっしょに考えよう福島で 原発事故から14年」が開催されました。

政府が今年2月に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」に示された「原発の最大限活用」。これは、2011年の東京電力福島第一原発の事故後ずっと維持されてきた「可能な限り原発依存度を低減する」という方針からの大転換です。福島の復興や廃炉の実態はどうなっているのか、そこで暮らす人々はいまどんな状況なのか、どんなことを感じながら何を伝えようとしているのか--。

福島県革新懇、ふくしま復興共同センター、全国革新懇の主催で行われたシンポジウムでは4人のパネリストがさまざまな視点で「原発事故から14年をむかえた今」を語り、会場からの質問・疑問に答える形で進行しました。(敬称略)

〈パネリスト〉

○伊東 達也さん

「原発問題住民運動連絡センター」代表委員。全国革新懇代表世話人でいわき市在住

○今野 秀則さん

自宅は浪江町津島地区にあり、「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」原告団長を務めている。同訴訟は現在、仙台高裁で審理中

○千葉 悦子さん

福島大学名誉教授(18年に退職)、現在は福島県自治体問題研究所の理事長を務めている

○岩渕 友さん

日本共産党参院議員で福島県出身。国会では「経済産業委員会」、「東日本大震災復興特別委員会」などに所属

12市町村の居住事故前の3割強

パネリストの皆さん。(左から)伊東さん、今野さん、千葉さん、岩渕さん

福島の現状

伊東 県民の避難者数としては、避難指示が出された12市町村でいまだ避難を続けている人は、5万4004人にものぼる。しかし、国(復興庁)発表では、2万5000人未満となっている。これは「避難先で住宅を自力で確保した人」、「復興公営住宅に入居した人」を避難者から除いているから。12市町村全体での居住率は事故前の34・5%。

災害関連死は24年12月末時点で2348人。「原発事故が発生したことが原因」と医者が認定した驚くべき命の数です。

小・中学校の通学者数は、避難指示が解除された12市町村区域での事故前との比較をすると、23年で11・2%、24年で15%。

農業、米の収穫量は県全体で見ると事故前(2010年)44万5700トンから23年32万7600トンと73・5%まで回復してきているが、12市町村で見ると17・2%に留まる。

千葉 国策として浜通り地域に新たな産業基盤を築くという「福島イノベーション・コースト構想」は、この10年間の事業費が約5908億円にものぼる。この政策が地元の企業と結びついて、雇用の創出や地域経済をまわすことになれば地域振興に果たす役割はあるが、そうはなっていない。大手の参入により地元企業の参入の余地はない。

「知の拠点」を築くとして、「福島国際研究教育機構(F―REY、エフレイ)」が昨年、浪江町を拠点にスタートした。しかし高等教育機関が空白のこの地域で、単身赴任や数年間限定での赴任で研究者を集めることが、地域内の真の復興につながるだろうか。

住民の声を拾い上げる重要な役割を担う自治体職員も多くの課題を抱えている。福島大学の教員が双葉郡8町村の自治体職員を対象に実施したアンケート調査では、「職員の7割が仕事にやりがいを感じているが、自治体の予算規模が震災前よりも大きく膨らみ、業務量が多く、多忙化で職場内でさえ話し合いができないなどの実態がある」という結果が発表された。非正規職員の割合は2012年からの10年間で10倍に増え、8町村外から通勤する職員、県外から通勤する職員は合わせて4割にのぼり、「事故前の住民の暮らしや町の姿を知らない人が多くいる」という事実にも注目しないといけない。

廃炉

岩渕 デブリ(核燃料が溶け落ちて冷えて固まったもの)は福島第一原発内に880トンあると言われているが、現在取り出せたのはわずか0・9グラム。東電は「2051年までに廃炉を完了させる」と言うが、その見通しは全く立っていない。廃炉とは、建屋を解体して更地に戻すことを言うはずだが、そもそも「廃炉とは何を最終形とするのか」を示せていない。

伊東 原発を推進してきた専門家・学者の集団「日本原子力学会」が「どれだけ早く廃炉ができたとしても100年かかる。土壌の処分によっては数世紀かかる」と言っている。国も東電もこの事実を率直に国民に伝え、議論しないといけない時期にきている。

今も非常に高い山林の線量

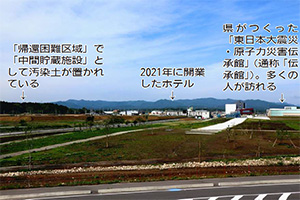

双葉町「中野地区復興産業拠点」を高さ7メートルの防潮堤から見る

除染

伊東 国は原発事故を受けて、1時間あたりの放射線量0・23マイクロシーベルト以上の値を示した場所の除染を全国で進め、県内でも大量の「汚染土」が出た。それをフレコンバッグに入れて、第一原発の周囲の「中間貯蔵施設」に置いている。国と県は「2041年には県外に搬出する」という合意を結んでいるが、この話も全く進んでいない。

今野 私の地元、山間部に位置する浪江町津島地区は2年前に一部で除染され、「帰還困難区域」の解除がされたが、その面積は地区全体のたった1・6%(153ヘクタール)。残り98%は今も許可なく立ち入れない。自由に出入りできるようになったわずかなエリアの家屋は「取り壊すしかない」状態で、田畑はこの14年間で原野に戻っている。

今も非常に高い線量の山林を除染することは不可能だと考えている。木を切り出し、根を抜き、山の土をはぎ取ることをすれば別の災害を引き起こす。しかしこれはどう考えてもおかしい。除染の技術について、国も東電も開発してこなかった。もし事故を起こした場合には、速やかに原状復帰できるような技術をあらかじめ持っておく、もしくは事故が起きたとしても過酷事故に至らないような処置をあらかじめ施し原発というものを動かすべきだ。原発事故に国の責任がないはずがない。

原発をめぐる情勢

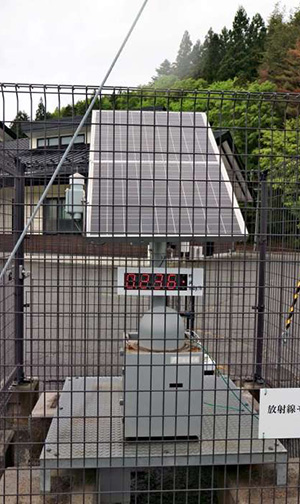

浪江町津島地区の役場支所に設置されている「放射線モニタリングポスト」は1時間当たり0・236マイクロシーベルトを表示していた(5月17日の雨あがりの午後)

岩渕 「原発の最大限活用」は22年当時の岸田政権が突如言い出したことでなく、経団連(日本経済団体連合会)はこの間ずっと「国が前面に立って原発を推進しろ」と言ってきた。その背景には、膨大な安全対策費やメンテナンス費の拠出などで原発産業から撤退・廃業する企業が相次いでいることがあげられ、つまり国の支援なしには立ち行かなくなっている。

欧米でも同じような状況が見られるが、しかし中国やロシアは原発産業でも存在感を増していて、日本はこの分野でも「アメリカを支える役割を担わされている」という実態もある。

伊東 22年6月17日、最高裁は「原発事故に国の責任はない」という驚くべき逆転判決を出し、政府の原発回帰を後押しした。何としても公正な判断によるやり直しを実現させないといけない。

地域を諦めない取り組み支援を

JR双葉駅の周辺はいまも当時の地震被害のままの住居や飲食店が

展望と希望

今野 原発事故によって何を失ったか。それは自然と関わりながら先人たちが築いてきた地域社会・共同社会、住民が互いに支え合って生活してきた生きがいのある持続的な日々と、将来世代にも伝えていく永続性だ。電気をつくる手段に過ぎない原発が、ひとたび事故を起こせば一切を奪う。このことを一人ひとりが再認識して考えていく社会にしていきたい。

伊東 私たちは政府の言説や“まやかし”を打開しないといけない。「原発を動かせば電気代が安くなる」、「原発は脱炭素電源として大切」。そんなことはない。原発を維持するためには、とんでもないコストがかかっている。その費用を発電コストに入れていない。ウラン発掘から燃料をつくり出し、原子炉建屋などを含む巨大な施設をつくる過程で、大変な量の二酸化炭素を排出している。国民に伝え広げていく運動がどうしても重要になる。

岩渕 政府は国会答弁で「わが国は深い海と山に囲まれて、再生可能エネルギー適地が限られている」と繰り返し言ってきた。しかし、再エネはソーラーシェアリングやフィルム型の太陽光電池ペロブスカイト、福島の土湯温泉では、地熱発電として蒸気と熱水の両方を利用する「バイナリー方式の発電」が実践されていたり、北海道では牛のふん尿を利用したバイオガス発電もやられている。地域の特性を生かした発電というのはたくさんある。国としてルールづくりを進めつつ、再エネ導入を地域の合意で進めていこう。

「原発ゼロ」を実現したドイツも台湾も、国内ではせめぎ合いが続いている。今後どうなるのかは分からない。しかし大事なことは、ドイツも台湾も福島第一原発事故を教訓に決断した、ということ。日本も「原発ゼロ」を政治決断するとき。

千葉 地域の食と農を取り戻そうと、農の再生に尽力してきた生産者の協同実践に注目している。それは別の言い方をすれば「分断された人々を食と農でつなぎ直している」ということではないだろうか。

最近特に注目されるのは「高校生や大学生による居場所づくり」。こうした人たちが登場してくる理由は、震災後に課題解決学習を重ねてきた子どもたちが成長し、地域社会の表舞台に登場してきている、と考える。

共通するのは“地域を諦めない実践”であり、ここで生きるに値する地域をつくる覚悟と誇りを持った取り組みであると思っている。多様な被災者一人ひとりの生活再建に寄与する復興政策の見直しと、原発に依存しない社会づくりが今こそ求められている。

新聞「農民」

新聞「農民」