備蓄米たたき売りでは解決しない 米増産・生産者支援強化こそ 備蓄米制度破壊 米不足・高騰の主犯は自民党農政(2025年06月09日 第1653号)

政府の減産押し付けが作った米不足と価格高騰

昨年の春から顕在化した2023年産の米不足。コロナ過での米需要の「消滅」から生まれた「過剰在庫」は、21年産米価の暴落を招き、農協概算金等は7000円台にまで落ち込みました。

「過剰在庫」の買い入れも拒否した政府は、22~23年の2年間で50万トン以上の減産を米農家に押し付け、24年6月末在庫は、3カ月分の需要量に満たない過去最低の153万トンまで低下。米のひっ迫状況を作り出し、24年産米の奪い合い、価格高騰という状況を招きました。

米不足・価格高騰の主犯は政府自身です。自分でマッチで火をつけておいてポンプで消すように、備蓄米をたたき売りして米価を下げるというヒーロー気取り--こんな「マッチポンプ」の欺まんを許してはなりません。

しかも、大手流通資本には便宜をはかりつつ、町の米屋さんには米を流さず、また生産者と国民の対立をあおり、外米輸入拡大の道を公然と開くことをめざしています。

さらには、財務省の財政制度等審議会の答申通り、MA(ミニマム・アクセス)米の主食用利用の拡大、水田つぶしの「水田活用交付金」予算のさらなるカットなど、日本農業破壊に向けた先導役となっており、その危険な本質を告発し、広めていくことが早急に求められています。

「需要に応じた生産」の失敗を隠蔽する備蓄米放出

3月からの備蓄米放出は、円滑な流通や価格抑制が目的ではありません。

全国農業協同組合連合会(JA全農)などと24年産の播(は)種前契約などの「事前契約」を結んでいた、大手卸売業者と大手量販店や大手中・外食業者、ベンダー(炊飯業者)などへの供給量が、農協の「買い負け」による集荷量減により、2年連続で「事前契約」数量が未達成となる事態となりました。

「事前契約」の不調は、マーケットインを標ぼうする「需要に応じた生産」を押し付ける政府としては、何としても穴埋めをしなければならず、各業界からの要請もあり、まだ買い入れ段階のものもあったであろう24年産備蓄米を「買い戻し」条件付きで、買い入れ後すぐに放出するに至ったのです。

政府米の保管・運送・売買業務を担っていた食糧事務所など農水省の地方組織を廃止し、民間に委託したことから、緊急の事態には対応できず、出回りが遅れている実態もありますが、もともとお米屋さんや店頭で消費者が買えるお米の原料としての24年産米放出はわずかだったのです。

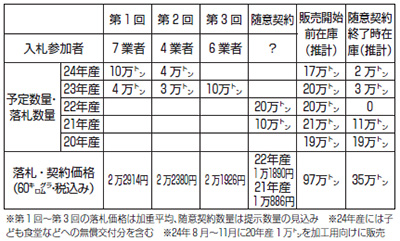

米不足隠す「随契」放出

小泉農相就任当日の第4回入札公告取り消し、随意契約での販売への変更も前代未聞のことであり、さらに、参議院選挙目当ての米価下げ発言も、連日、マスコミを賑わせています。

しかし、わずか30万トンの22、21年産の古古米・古古古米放出で、米価そのものが下落することはありません。限られた量販店やECサイトなどで、消費量の0・5カ月分相当のブレンド米商品が販売されるだけです。値上がりした原料で作られた商品は下げようがありません。

それでも、備蓄米が量販店などで並び始めれば、ニュースでは連日報道されることになり、大きな宣伝効果です。さらに、量販店では4キログラムで税込み2894円などという外国産米も店頭に並び、「宣伝」されます。

ウソとデタラメを暴きつくそう

しかも、随意契約のうち22年産米は、米取扱量1万トン以上の限られた大手小売り業者のみが対象で、町のお米屋さんにはまったく回ってきません。備蓄米製品がお店に並んでいなければ、お米屋さんへの的外れな批判も予想され、「小泉劇場」の新自由主義的米屋つぶしの意図もすけて見えます。そして、政府が備蓄制度を崩壊させてまで放出を続けるもう一つの目的は、米の基本指針の数字のごまかしです。

現在の基本指針で今年6月末民間在庫は158万トンの見通しとなっていますが、100~110万トンにまで縮小する可能性が高く、3年連続の米不足が確定してしまいます。なんとしても備蓄米を民間に移動させ、とりつくろわなければならないのです。

しかし、61万トンの放出は、備蓄機能を崩壊させ、91万トン水準への復活の見通しは全く立たなくなります。そのかわりに幅をきかせているのが輸入米活用論です。石破首相は「生産量を増やせないなら、輸入を増やすのも一つの選択肢としてありうる」、林官房長官は「非常時はMA米を活用」と言い出しています。

備蓄制度の崩壊は、外国産米への依存度をより高めることになり、国産米の価格と需給をいっそう不安定にさせます。

参議院選挙で自公政権に審判を下すためにも、マスコミを動員した政府のウソ・デタラメを告発し、米と農業を守る国民運動を、すべての農家と国民が連携し大きく広げることが緊急に求められています。

新聞「農民」

新聞「農民」