長谷川会長が激励訪問 被災地・七尾、輪島へ(2025年09月01日 第1664号)

稲刈りに向けてミニ学習会を開催

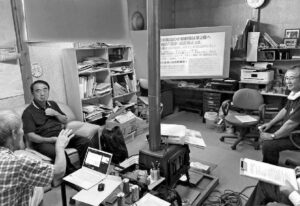

農業情勢について学んだミニ学習会。

左が長谷川会長=七尾市

8月7日、農民連の長谷川敏郎会長、石川県農民連の会長の私、富山県農民連の水越久男副会長らは、昨年の石川県能登半島地震での被災地支援訪問に続き、七尾市の万行希望の丘農園の会員と輪島市の会員を訪問し、稲刈りに向けた米問題のミニ学習会を開きました。

学習会で長谷川会長は、「令和の米騒動」の根本原因は、米の減産政策を続けてきたこと、コロナ禍以降に米の需要が増え始めていたのに減産政策の見直しを行わずに来たことあると指摘。

米不足が昨年から問題になっていた中で、農民連は、政府に何回も申し入れを行い、小泉農水大臣になって急に備蓄米の放出を行いだしたが、5キロ税込みで2000円のお米は、数量限定で売り切れ、備蓄米でも高いお米は売れ残り、消費者米価は上がり続けていると述べました。

政府の米政策に不安と失望募る

石破内閣は、この期に及んで、減反政策を見直し増産を行うと言い始めましたが、農村の実態は、この20年間で稲作農家が120万戸減少し、規模拡大やスマート農業に取り組める農家は、ごくわずかしかいません。低米価が続き、機械の更新や設備更新、若い後継者を育成し経営を継続していく見通しが立てにくい状況となっています。

早生品種の刈り取りが始まり、JAの生産者米価の概算金が次々発表され、60キロで2万5千円から3万円となってきています。農家にとって、肥料や資材費が高騰している中で再生産費を考えるならば、妥当な価格といえますが、販売価格にどのように反映していくのか、消費者の米離れが起きるのではないかとの不安もあります。

価格保障と所得補償で家族農業を支える農政を確立していくことが求められています。

(石川県農民連会長 宮岸美則)

新聞「農民」

新聞「農民」