海洋放出開始から2年見えてきた実態 ふくしま復興共同センター学習会(2025年10月20日 第1671号)

福島大学 柴崎直明さんが解説

ふくしま復興共同センターは10月6日、学習会「アルプス処理水問題解決のために」をオンラインで開催しました。

過酷事故を起こし、今なお被害が続く福島第一原発の問題について、「アルプス処理水海洋放出から2年~現状と問題点、解決の方向~」をテーマに福島大学の柴崎直明教授が講師をつとめました。「福島第一原発地質・地下水問題団体研究グループ(原発団研)」代表でもある柴崎さんは、海洋放出についてこの2年間、東京電力が公表してきたデータをつぶさに記録、分析し知見を集積。その上で、「原発建屋内に今も地下水が流入し続けているため、新たな汚染水の発生が抑えられていない。海洋放出問題の根本的原因が解決していない」と強調しました。

海洋放出実際は半分程度の減少

2023年8月から今年8月までに東電は合計14回の海洋放出を実施。処理水の海洋放出量は累計で約10万9000トンにのぼり、放出トリチウム総量の累計は25兆ベクレルに達しています。しかし、この2年間で新たに約5万4000トンの汚染水が発生したため、実際は海洋放出量の半分程度しか減っていません。柴崎さんは「東電はこの6年間、具体的な汚染水発生対策を行っておらず、汚染水発生量を具体的な数値ではなく、グラフでしか公表してこなかった」と厳しく指摘。また、今年に入って汚染水のトリチウム濃度が急激に高くなっていることに懸念を示し、「まだ誰も把握できていない原発地下の高濃度汚染水が建屋に流入している恐れがある」と述べました。

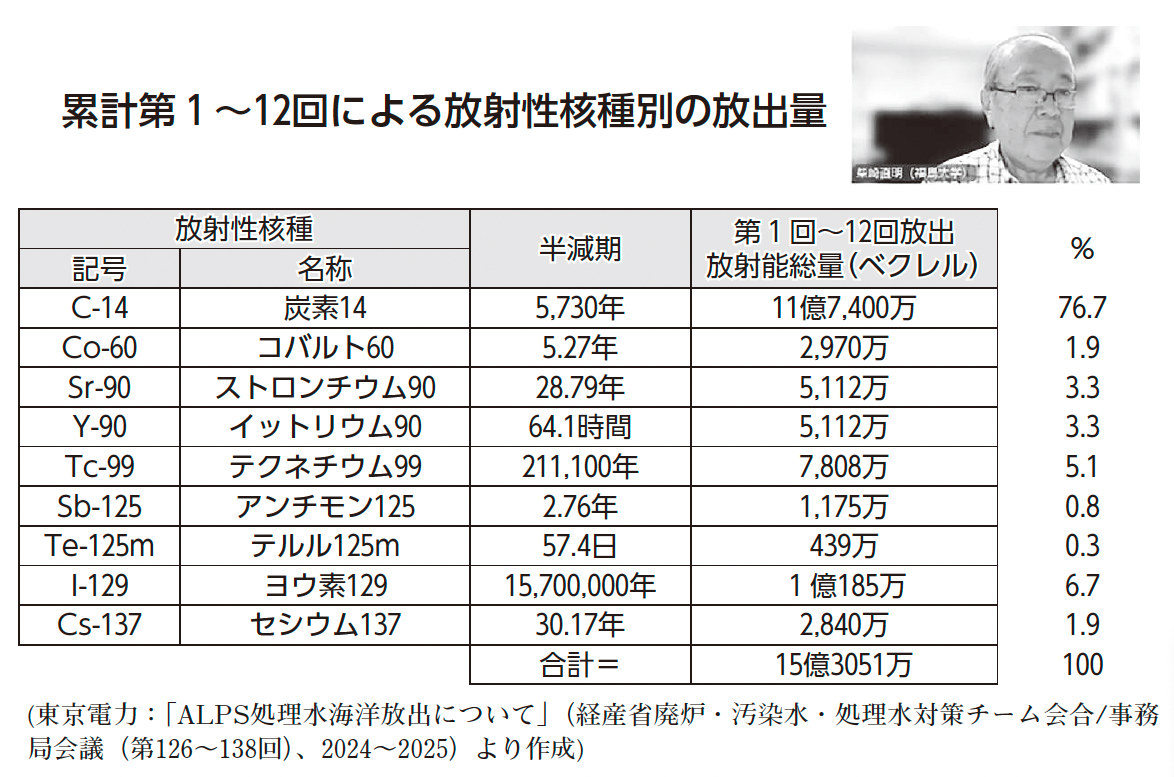

講師の柴崎さんと柴崎さん作成の表

影響分からない放射性物質放出

柴崎さんは、アルプス処理施設で除去しきれないトリチウム以外の放射性物質も海洋に放出されてきた問題にも言及。東電が公表している1~12回目までの海洋放出中の総量(表)は多いものから、「炭素14(半減期5730年)」が約11億7400万ベクレル、「ヨウ素129(半減期1570万年)」が約1億185万ベクレルなどとなっており、「これらの放射性物質が海洋中、生態中にもたらす影響はほぼ分析されていない。放出している東電は自分たちで分析しないといけない」と強く指摘。

福島大学環境放射能研究所の分析で、「セシウム137は、海水中の濃度より魚類中の濃度が100倍以上高くなる」という研究結果を紹介した柴崎さんは、「炭素14が魚類の体内で『濃集』するのかは分かっていない。炭素は私たちの体を構成する基本的な元素。科学的に分かっていないものを東電は流し続けてきた」と強調。

海洋放出問題の根本原因である汚染水発生の抜本対策として、「私たち原発団研がずっと主張している『広域遮水壁と集水井(せい)+水抜きボーリングによる対策』を東電は本気で実施するべきだ」として講義をまとめました。

新聞「農民」

新聞「農民」